« octobre 2010 | Accueil | janvier 2011 »

novembre 29, 2010

29 novembre 2010 - Corée - (lien permanent)

Hangeul linéaire, latin carré

Il s'agit d'imaginer une représentation spatiale différente de l'alphabet coréen.

Hangeul carré

Lorsqu'on regarde un texte écrit en hangeul, système d'écriture coréen, on ressent intuitivement une parenté avec les idéogrammes chinois :

En effet, chaque syllabe est représenté par un ensemble de traits toujours inscrits, quel que soit leur nombre, dans un carré de taille constante. On peut supposer que le roi Sejong, créateur du hangeul, a été influencé par les conventions graphiques du seul système d'écriture auquel il avait couramment accès : les idéogrammes chinois.

들뢰즈가 고전형화와 현대영화를 구별하는 기준은 이미지의 정격변화이다.

Dans l'alphabet latin, au contraire, certaines lettres sont étroites, d'autres sont larges ou étirées dans le sens de la hauteur : m est large, l étroit et étiré, H énorme. La marque « Wii » frappe autant par l'association graphique des caractères les plus opposés que, pour le consommateur francophone, par l'assimilation sonore avec le mot « oui ».

Or la représentation en carrés, à la chinoise, ne va pas de soi pour le hangeul. Chacun de ces carrés, en coréen, s'analyse en effet comme l'assemblage, par juxtaposition, d'un petit nombre de signes associés chacun à un phonème :

- une consonne initiale (remplacée par un petit rond ㅇ lorsqu'elle est absente),

- une voyelle centrale (toujours présente),

- une ou deux consonnes finales (éventuelles).

Ces consonnes et cette voyelle sont parfois étirées ou écrasées afin de s'inscrire exactement dans le carré. Cela ne facilite pas toujours la lisibilité :

쫓

Donc pourquoi ne pas imaginer de « casser » les syllabes coréennes et de les recomposer à partir des signes-phonèmes selon un chemin de lecture différent ?

Hangeul en zig-zag

C'est ce que fait un grand graphiste coréen, Ahn Sang-soo, lorsqu'il renonce à étirer les consonnes et les voyelles. La syllabe prend alors de nouvelles formes, lignes droites, rectangles ou zig-zags :

Ahn Sangsoo : polices Myrr et Leesang Source : coreeenfrance.com.

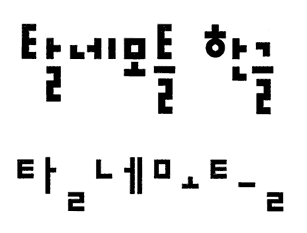

탈네모틀 한글

Texte identique avec une typographie standard Ahn conserve toutefois la disposition des phonèmes au sein des syllabes : la première consonne est située en haut ou à gauche, la voyelle vers le milieu, la consonne finale à droite ou en bas.

Hangeul linéaire

Une évolution plus radicale consisterait, c'est ce que j'envisage ici, à appliquer au coréen la représentation graphique de l'alphabet latin : de gauche à droite, sans zig-zag.

On passerait ainsi d'une disposition en carrés, à la chinoise :

들뢰즈가 고전형화와 현대영화를 구별하는 기준은 이미지의 정격변화이다.

... à une représentation linéaire :

ㄷㅡㄹㄹㅗㅣㅈㅡㄱㅏ ㄱㅗㅈㅓㄴㅎㅕㅇㅎㅗㅏㅇㅗㅏ ㅎㅕㄴㄷㅐㅇㅕㅇㅎㅗㅏㄹㅡㄹ ㄱㅜㅂㅕㄹㅎㅏㄴㅡㄴ ㄱㅣㅈㅜㄴㅡㄴ ㅇㅣㅁㅣㅈㅣㅇㅡㅣ ㅅㅓㅇㄱㅕㄱㅂㅕㄴㅎㅗㅏㅇㅣㄷㅏ.

La simplicité de l'alphabet coréen est alors pleinement mise en évidence : les signes correspondant aux phonèmes sont à la fois très simples à tracer et très faciles à distinguer les uns des autres.

Le texte y gagne-t-il en lisibilité ? C'est peut-être une question d'habitude. La séparation entre les syllabes est beaucoup moins claire (et peut même être ambigüe dans certains cas), mais on peut dire la même chose de l'alphabet latin, qui remporte pourtant un certain succès depuis plus de deux mille ans.

En revanche, il paraît certain qu'une représentation purement linéaire est inférieure sur le plan esthétique. La disposition en carré a permis le développement de la calligraphie en Chine, en Corée et au Japon — art qui n'a guère dépassé le stade de la simple ornementation ou de l'expérimentation dans les pays européens, soumis à la pauvreté du pur alignement. La voie poursuivie par Ahn Sang-soo est plus riche : elle s'écarte de la tradition chinoise mais préserve une richesse d'organisation spatiale supérieure à la disposition linéaire.

Si on peut appliquer au hangeul la représentation graphique de l'alphabet latin, pourquoi ne pas essayer l'inverse ? Disposer « en carré » les syllabes d'un texte écrit en alphabet latin.

Latin carré

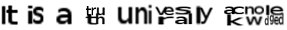

Soit le texte suivant :

Il is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.

However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as the rightful property of some one or other of their daughters.

Une disposition en carré pourrait donner à peu près ceci :

... ce qui pourrait sûrement être à la fois beau et lisible, avec plus de travail sur les proportions et sur les dispositions, plus d'expériences croisées et du temps pour infuser.

(... et me fait un peu penser au graphisme adopté récemment par les magasins Monoprix :

)

)

Un lien indispensable : Typographie Coréenne sur coreeenfrance.com (article semble-t-il traduit du magazine japonais Idea, n° 307).Publié par thbz at novembre 29, 2010 | Commentaires (0)

novembre 28, 2010

28 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

Outrage (Takeshi Kitano, 2010)

Outrage est un film de yakuza. Plusieurs clans de gangsters rivalisent au sein de la même organisation mafieuse. Le schéma est connu, les détails aussi (tatouages, doigts coupés, sauna, pseudo-code d'honneur...). Kitano raconte et filme l'histoire sans baisse de tension, suivant le parcours en spirale de la violence depuis un point de départ insignifiant jusqu'au déchaînement des ambitions.

Un peu comme Match Point et d'autres films récents de Woody Allen, Outrage démontre la capacité de l'Auteur installé et reconnu à se mettre sur le tard à faire un film de genre, et à le faire fort bien.

Outrage vaut aussi pour certains décalages :

— son ironie, bien sûr — mais l'ironie fait aussi partie du genre, comme l'outrance ;

— ce plan sur les voitures noires des gangsters qui roulent sur la route à la queue leu leu, identiques et interchangeables pour montrer leur soumission à un chef commun (et deux voitures suivent un peu plus loi, marque de la disgrâce d'un clan) ;

— ce jardin japonais très vert et très traditionnel du chef mafioso, avec ses arbres taillés et ses étangs de sable impeccablement ratissés, contrepoint à la corruption des êtres ;

— la coiffure et la tenue du grand chef, calquées sur celles des dirigeants nord-coréens — et le lieutenant qui prend sa place à la fin adopte immédiatement la coiffure de Kim Jong-il.Abstraction discrète de la mise en scène, rapidité de la narration, absence de mise en valeur de l'acteur-star Beat Takeshi, qui n'est guère qu'un chef de clan à égalité de traitement avec les autres ; la sécheresse du ton déshabille l'intrigue de toute ornementation pour l'offrir immédiatement à la jouissance du spectateur.

Publié par thbz at novembre 28, 2010 | Commentaires (1)

novembre 25, 2010

25 novembre 2010 - Arts, architecture... - (lien permanent)

828 mètres, 225 pixels, 300 secondes

Le site dxbae.com propose un panorama du Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, sous la forme d'une image gigantesque de 2,8 gigapixels, aperçue à travers une petite lucarne de 225 pixels de hauteur.

Le lecteur est invité, par le lien « Snapshots », à se rapprocher du sommet. Je lui propose ensuite de cliquer quelque part dans l'image et de la faire défiler en appuyant sur la touche « flèche bas ». La descente, la visite, le voyage, durent quelques minutes.

Au début, on croit voir démarrer une fusée du pas de tir de Kourou.

Puis le tuyau central se dédouble :

... se démultiplie :

... finit par envahir la totalité de l'espace de l'image :

La façade, telle un désert sur Google Maps...

... entame une série de variations...

... dans les aspérités qui rompent sa lisseur :

... dans les traces sur ses vitres :

... dans la vie que parfois l'on croit deviner à l'intérieur du bâtiment :

Il arrive que l'image tout entière s'anime dans un lyrisme inattendu :

... au point que disparaît presque complètement l'arête centrale...

... qui structure depuis le début ce parcours vertical :

La descente se poursuit, parfois sans événement nouveau :

Les chevrons s'adoucissent et disparaissent dans l'abstraction sans lieu de la ligne horizontale :

Depuis longtemps le voyageur a perdu tout repère, renonçant à faire le compte des étages parcourus :

... juste au moment où apparaît...

... un coin de pelouse au pied de la tour :

... un arbre :

... une terrasse que l'on se sent indiscret de voir d'aussi près :

La descente est terminée, mais le parcours pourrait reprendre vers le haut, la droite ou la gauche, continuer longtemps, se perdre encore dans les motifs de la façade. Et parfois, peut-être, découvrir, sur les marges de la façade, le début du monde réel :

Publié par thbz at novembre 25, 2010 | Commentaires (1)

novembre 24, 2010

24 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

The Lodger (Hitchcock, 1927)

The Lodger (ou Les Cheveux d'or) est un grand film d'Hitchcock.

Un grand film parce que l'histoire est menée de main de maître, de la première à la dernière minute. Parce que la mise en scène varie les effets, dans un style expressionniste. Alors que les espaces paraissent souvent étroits, ce qui est caractéristique du cinéma muet qui peine à montrer l'étendue, de temps en temps le champ s'élargit considérablement et prend des dimensions monumentales : la mère, qui commence à s'inquiéter de son locataire, est toute petite dans son lit dominé par un mur immense sur lequel les lumières extérieures impriment l'image d'une fenêtre inquiétante. Hitchcock joue du décalage des personnages dans le plan : serrant parfois son personnage contre le bord de l'image, abandonnant toute symétrie, il introduit une dissonance qui crée l'angoisse. Forcé d'innocenter son personnage à la fin, il transforme le vampire en figure christique : accroché par des menottes à une grille comme sur une croix, insulté par la foule, il est déposé et recueilli par son amie dans une évidente Piétà, avant de retrouver la conscience dans l'atmosphère pure d'un hôpital.

C'est déjà un film d'Hitchcock parce qu'on y retrouve les motifs de ses films suivants : le regard ironique sur les Anglais moyens, les jeunes femmes blondes (de surcroît assassinées), l'escalier étroit de Psychose avec à son sommet une chambre inquiétante, le jeune homme trop beau et trop impeccable. On croit même, l'espace d'un instant, que la héroïne blonde risque de se faire assassiner dans sa baignoire.

Mais la symbolique des choses et des personnages est tellement forte chez Hitchcock, tellement connue des adeptes du hitchcockisme, comme les leitmotive de Wagner chez les pratiquants de la religion du Ring, qu'il est difficile d'être original dans une énumération des références. Il suffit donc de reprendre une partie du plan d'un article de Wikipédia :

3.2 Le cinéma hitchcockien

3.2.1 Le « pur cinéma »

3.2.2 Thèmes. Les personnages

3.2.2.1 Les hommes

3.2.2.1.1 Le héros. Un innocent « monsieur tout le monde »

3.2.2.1.2 Le méchant. Du dandy au fou

3.2.2.2 Les femmes

3.2.2.2.1 La blonde « hitchcockienne »

3.2.2.2.2 La mère

3.2.2.3 Le couple

3.2.2.4 Le double

3.2.3 Motifs. Les objets

3.2.3.1 Les objets parlent

3.2.3.2 Les luminaires

3.2.3.3 L'œil/ l'écran

3.2.3.4 Les lieux

3.2.3.5 Les escaliers

3.2.3.6 Les véhicules

3.2.3.7 Les nourritures

3.2.4 Un spectateur compliceCar tout, ou presque, est déjà dans The Lodger. Tout, à commencer par le plaisir du spectateur.

Publié par thbz at novembre 24, 2010 | Commentaires (0)

novembre 21, 2010

21 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

Les Harmonies Werckmeister (Béla Tarr, 1997)

Les Harmonies Werckmeister (1997, Béla Tarr) tournent autour d'un homme dans une ville de province de Hongrie : porteur de journaux, il côtoie une foule rendue incontrôlable par l'arrivée mystérieuse d'une baleine dans un camion et va chercher son oncle, personnage charismatique qui pourrait calmer la foule mais est diminué par la maladie.

En fait, le film raconte moins une histoire qu'il ne décrit des forces en présence : la présence massive de la baleine exposée au public, la violence irrationnelle qui jaillit d'une foule comme l'énergie nucléaire d'un atome. Le porteur de journaux est au centre de l'histoire, il fait le lien entre toutes ces forces et avec les spectateurs, mais n'a guère d'influence par lui-même. Il ne faut pas attendre, comme il est d'usage dans un film, des révélations qui dissiperaient les mystères de l'histoire : les questions qui surgissent ne trouveront pas de réponse.

Les moyens sont limités mais puissants : un noir et blanc toujours très net, riche de contrastes ; deux types de décors : des intérieurs sans grâce, des extérieurs urbains peu caractérisés.

Mais la caméra se déplace constamment, fluide comme le regard d'un homme curieux sur son environnement, qui cherche à capter tous les éléments de la situation. D'où ces plans-séquence qui s'approchent de la foule, la traversent, s'attachent à un visage et le contournent, embrassent l'ensemble du paysage par une très grande profondeur de champ.

Le film est long et lent, il n'est pas facile. La réalisation est toutefois superbe ; il suffit d'une dose de cinéphilie pour être fasciné par la maîtrise totale de l'outil cinématographique dont fait preuve Béla Tarr de la première à la dernière minute.

Ceci, par exemple :

et la suite :

Publié par thbz at novembre 21, 2010 | Commentaires (2)

novembre 19, 2010

19 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

En présence d'un clown (1997, Ingmar Bergman)

En présence d'un clown (1997), d'Ingmar Bergman, raconte une histoire étrange sur un rythme déconcertant : une longue séquence dans un hôpital psychiatrique laisse la place, après une grande ellipse, à une séquence encore plus longue dans un cinéma où les mêmes personnages projettent un film qu'ils ont réalisé et qui doit être le premier film « parlant ». Interrompue par un incident technique, la projection laisse la place, elle, à une représentation théâtrale.

Alors que le film baigne au début dans l'intemporalité d'une chambre d'hôpital, l'évocation des techniques cinématographiques et surtout la coiffure à la Louise Brooks de la fiancée de l'inventeur l'ancrent peu à peu dans les années 1920.

Le rythme des scènes déconcerte également car le cours de l'histoire ne se met en place que lentement, interrompu par de longues confessions du fou ou par la scène onirique et érotique de la rencontre avec le clown dans l'hôpital.

En présence d'un clown reprend des thèmes courants de Bergman : la folie, le couple qui se défait, le clown, la troupe théâtrale. Mais rarement il aborde aussi frontalement la question du cinéma : il parle plutôt, habituellement, de cirque ou de théâtre.

La mise en scène s'écarte également des autres films par un caractère évidemment théâtral : deux décors seulement, aucun extérieur, un nombre limité de personnages. Non seulement le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais la mise en scène, d'ailleurs splendide, ne cherche en rien à s'abstraire de cette origine.

Or l'histoire elle-même semble donne au théâtre la primauté sur le cinéma. Le fou invente des techniques cinématographiques refusées par l'Office des brevets parce que d'autres ont eu l'idée avant lui. Il imagine enfin un « cinéma parlant » consistant simplement, pour les acteurs, à prononcer les paroles derrière l'écran pendant la projection. Mais la salle ne dispose pas d'une puissance électrique suffisante pour une projection de film : l'installation électrique prend feu. Une fois l'incendie est circonscrit, les acteurs reprennent leur histoire en jouant le film devant le public.

Alors que le film projeté était, de toute évidence, particulièrement mauvais, la représentation théâtrale, dans un décor improvisé, retrouve la magie du spectacle et de l'incarnation des acteurs dans des personnages.

Bref, dans tous les secteurs du film, c'est le théâtre qui l'emporte. Or En présence d'un clown n'est qu'une parenthèse cinématographique dans une période de la vie de Bergman, entre 1986 et 2000, consacrée toujours très activement au théâtre.

Il ne s'agit donc pas un film facile ; dans la relation entre le spectateur et le film, c'est au spectateur à faire une bonne partie du chemin. Et le film est d'autant plus difficile que, malgré certains thèmes communs, il ne ressemble guère aux grands classiques de Bergman des années 1950 ou 1960. On ne retrouvera donc guère ses repères.

Publié par thbz at novembre 19, 2010 | Commentaires (0)

novembre 15, 2010

15 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

Potiche (François Ozon)

Potiche raconte une histoire convenue : une femme au foyer, dominée par son mari, patron autoritaire, se révèle soudain femme d'affaires plus avisée que lui.

Le canevas est connu : le naïf se rebelle et Mr. Smith ne va pas au Sénat pour faire de la figuration. Pas de surprise : c'est comme si ce "coup de théâtre" faisait partie d'un contrat signé entre le réalisateur et le spectateur.

Et cela fonctionne parfaitement ; Ozon manie toujours la méchanceté à la perfection, la vie de l'épouse du patron est kitsch à souhait. Le film est drôle, parfois hilarant, et le réalisateur sait même glisser des scènes véritablement romantiques entre la dame et son ancien amant.

C'est surtout un film d'acteurs ; mais comme tous sont excellents, sans doute le mérite en revient-il aussi au directeur d'acteurs. Luchini joue un rôle de patron que n'importe quel acteur de sa génération pourrait incarner ; il ne cherche pas à imposer sa marque particulière, cet enthousiasme bavard qui le caractérise ; il est d'autant plus remarquable.

Surtout, une actrice est prodigieuse : Catherine Deneuve court dans les bois en survêtement, compose des rimes, sert le petit-déjeuner, s'engueule, parle aux ouvriers, dirige une entreprise, mène une campagne électorale avec le même naturel désarmant. Comment exprimer le plaisir de la voir jouer sinon en disant que, malgré toute son passé et toute sa notoriété, elle est encore, comme une jeune actrice prometteuse, la révélation du film ?

Le paradoxe du film d'acteurs, c'est que plus l'acteur joue bien, plus on admire la manière dont il incarne le personnage et moins la star disparaît derrière le personnage. On voit un député communiste embrasser la femme d'un patron d'usine, mais on voit aussi, en même temps et dans les mêmes corps, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve : deux personnages de fiction attachants et, pour cette raison même et simultanément, l'acteur et l'actrice les plus célèbres du cinéma français de ces quarante dernières années.

Publié par thbz at novembre 15, 2010 | Commentaires (0)

novembre 14, 2010

14 novembre 2010 - Cinéma - (lien permanent)

Hubert Robert, Élégie de la traversée (Alexandre Sokourov)

Hubert Robert : une vie heureuse (1996) est un essai cinématographique d'Alexandre Sokourov. Un Narrateur se retrouve dans un spectacle de théâtre traditionnel japonais puis plonge dans les tableaux d'Hubert Robert, le plus célèbre peintre de ruines du 18e siècle.

Le film comporte un aspect documentaire : le Narrateur nous raconte un peu la vie d'Hubert Robert, mais il s'agit surtout d'une méditation visuelle.

Le lien entre le spectacle traditionnel japonais et la peinture d'Hubert Robert est sans doute celui d'une certaine tradition, d'une antiquité des gestes, d'une nostalgie de l'immobilité. La caméra navigue sans effort apparent, sans heurt surtout, à l'intérieur des tableaux. Il y a du mouvement, mais il n'y a guère d'effort. L'image, par quelque effet spécial, vibre derrière une vapeur qui trouble les détails, met les images à distance, confond parfois l'espace du tableau et celui de la réalité, transmet aux arbres et aux personnages peints le relief de la vie même.

La fin du film, qui dure moins d'une demi-heure, préfigure celle de L'Arche russe, le chef-d'œuvre technique et poétique de Sokourov. Au loin le musée de l'Hermitage s'étire au bord d'un plan d'eau, comme un navire balloté par les eaux. Les tableaux d'Hubert Robert proviennent en effet de ce musée. L'Arche russe, autre parcours dans les collections de l'Hermitage, se termine par une plongée dans les eaux de la Neva qui semblent porter le musée, écrin protecteur de la mémoire russe à travers les déluges de l'histoire.

Élégie de la traversée (2001) est également raconté par un Narrateur.

Celui-ci a parfois un corps, toujours filmé de dos, mais il voyage mystérieusement d'un lieu à un autre, de la Russie vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers les Pays-Bas. Parfois il semble voler comme un pur esprit ; parfois il se retrouve dans une automobile, assiste à un baptême ou enregistre les confessions d'un passant dans une station d'autoroute. Le parcours s'achève, longuement, dans un musée où le Narrateur contemple des tableaux hollandais. Franchissant les limites du temps et de la réalité, il entre dans le tableau, se souvient du peintre et raconte le monde peint comme s'il en venait lui-même.Ici encore le narrateur est mu plus qu'il ne se meut, toujours sans effort et même sans maîtriser vraiment ce flux qui l'emporte.

L'Arche russe, autre film dans lequel on franchit sans cesse les parois du musée et celles du temps, est peut-être encore plus présente dans Élégie de la traversée que dans le film sur Hubert Robert : le Narrateur contemple l'art et, par la grâce du cinéma, s'affranchit de l'impératif de l'action pour retourner à un 18e siècle de pur fantasme.

Art du montage, artifice du cadrage : du premier au dernier instant l'écran est saturé d'une beauté permanente et mystérieuse, pour qui peut y être sensible.

Les deux films étaient projetés samedi après-midi au Jeu de Paume.

Publié par thbz at novembre 14, 2010 | Commentaires (0)

novembre 13, 2010

13 novembre 2010 - Arts, architecture... - (lien permanent)

Roaratorio - Merce Cunningham

Roaratorio est un spectacle de Merce Cunningham du début des années 1980, réalisé sur une musique de John Cage elle-même inspirée de Finnegans Wake. Il est repris ces jours-ci au théâtre de la Ville, dans le cadre d'une sorte de rétrospective de l'œuvre du chorégraphe disparu l'an dernier.

Treize danseurs habillés de collants surmontés de bas de différentes couleurs occupent la scène pendant une heure trente. C'est de la danse pure et intense, non troublée par les décors. Parfois seuls, parfois par couples, à trois, ou tous ensemble. Les figures sont variées mais toujours énergiques. La musique mélange et superpose des airs irlandais, des cris, des bruits de toutes sortes ; la chorégraphie s'inspire en conséquence, dans un renouvellement constant et haletant, des danses traditionnelles comme des pas de danse classique et de l'exploration des possibilités du corps et de l'espace qui caractérise la danse contemporaine. L'élément unifiant, c'est peut-être les jambes qui sont constamment mises à l'épreuve.

Les danseurs manifestent un engagement total, entièrement offert au spectateur : avant le spectacle, l'échauffement ayant lieu sur scène sans rideau — pendant le spectacle, car les danseurs se reposent, se désaltèrent, massent leurs jambes et changent de vêtements sur les bords de la scène et non en coulisses — après le spectacle même où ils s'attardent encore un peu avant de quitter véritablement la scène.

(Les danseurs, à la différence des acteurs d'un film, sont toujours anonymes au début d'un spectacle ; ils acquièrent ensuite une certaine individualité qui les rapproche plus des modèles de Bresson que des acteurs de cinéma ; je finis par leur donner des surnoms, fondés non sur leurs styles de danse qui sont interchangeables mais simplement sur leur apparence physique : d'un numéro à l'autre je reconnais ainsi le caïd, le frère du caïd, le gentil garçon, l'homme de Chypre, Denis, le blond dégarni, la Romaine, la Munichoise, Maria Callas, la femme d'Alger, la femme de trente ans, l'actrice hollywoodienne et Cheveux-courts.)

À cet engagement total, à cette bonne volonté permanente, à l'occupation permanente de l'espace scénique par une danse sans artifice, le public à répondu ce soir par des applaudissements longs et unanimes, rappelant cinq, six fois des danseurs enfin souriants.

Publié par thbz at novembre 13, 2010 | Commentaires (0)

novembre 08, 2010

08 novembre 2010 - Divers - (lien permanent)

L'homme sans qualités

J'ai lu à l'été 2010 le premier volume de L'Homme sans qualités de Musil.

J'ai pris à cette occasion, à titre expérimental, des notes de lecture sous forme de blog...

... afin de conserver une trace du processus par lequel le lecteur découvre un roman.

Publié par thbz at novembre 08, 2010 | Commentaires (0)