« juillet 2008 | Accueil | septembre 2008 »

août 28, 2008

28 août 2008 - Divers - (lien permanent)

Funeste Oreste

Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle,

Ma fortune va prendre une face nouvelle ;

Et déjà son courroux semble s'être adouci

Depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici.

Qui l'eût dit, qu'un rivage à mes vœux si funeste

Présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste ?

Ma fortune va prendre une face nouvelle ;

Et déjà son courroux semble s'être adouci

Depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici.

Qui l'eût dit, qu'un rivage à mes vœux si funeste

Présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste ?

On peut être un grand écrivain avec très peu de vocabulaire. En relisant Andromaque, longtemps après l'avoir pratiqué au lycée, c'est le retour régulier des mêmes mots, des mêmes expressions, des mêmes images sous la plume de Racine qui m'a frappé, vers après vers, scène après scène. Les rimes, surtout, reviennent constamment et surprennent rarement.

J'ai vérifié cette intuition en réalisant un petit analyseur syntaxique pour extraire et trier toutes les rimes du texte. Ainsi Oreste apparaît-il dans 11 rimes : 8 fois avec funeste, 3 avec reste. Madame rime 8 fois (sur 9) avec âme, Hector 9 fois (sur 10) avec encor. Andromaque ne rime qu'avec attaque (3 fois). Alarmes, armes, charmes et larmes se répondent deux à deux tout au long de la pièce. La colère appelle aussi bien le père que la mère, l'adjectif sévère que le verbe plaire et le substantif misère. Lorsque tu cours, c'est presque toujours vers toujours. L'ennui rime avec lui, tandis qu'elle ne va qu'avec cruelle, infidèle, rebelle.

Enfin, les têtes sur lesquelles sifflent les serpents font écho aux mains prêtes des Furies.

Les rimes témoignent également que nous ne prononçons pas toujours les mots de la même manière que les contemporains de Louis XIV : Pyrrhus rime avec confus, plus, refus, vertus, fils avec tous les participes passés en i ; et que nous ne les écrivons pas toujours, non plus, selon les mêmes règles :

Sans parents, sans amis, sans espoir que sur moi ;

Je puis perdre son fils, peut-être je le doi ;

Vous pouvez voir les résultats complets avec le programme d'analyse.

Publié par thbz at août 28, 2008 | Commentaires (4)

28 août 2008 - Divers - (lien permanent)

La ville à fleur de peau (2/2) : le fonctionnement

Article précédent : La ville à fleur de peau (1/2) : les usagers

Le piéton marche sur les plaques d'égout, l'automobiliste se gare aux endroits indiqués, le bus emprunte la voie qui lui est réservée. Le fonctionnement de chaque équipement urbain, considéré séparément, est assez clair. Il se déduit la plupart du temps de sa forme et de son emplacement (le piquet qui empêche de se garer, le symbole « vélo » sur la chaussée, la plaque qui permet d'aérer un sous-sol). Lorsque ce n'est pas le cas, c'est souvent écrit dessus : le regard porte le mot « eau », « gaz », « électricité » qui indique à quelle type de conduite il donne accès.

Reste à savoir comment fonctionne la ville, à sa surface, en tant qu'organisme. C'est à dire comment les divers équipements se partagent l'espace urbain, comment ils évoluent, transforment la ville et sont transformés par elle.

Je n'ai pas la constance de rédiger un historique général des équipements urbains, ni d'entreprendre une étude raisonnée de leur fonctionnement et de leurs interactions. On se contentera donc de quelques notes jetées en passant.

1. Chaque équipement prend un peu de place, limitant celle disponible pour les autres ; à la limite, les piétons ne pourraient plus passer, les véhicules ne pourraient plus circuler.

2. Tout ceci coûte de l'argent : à son installation, par son entretien, l'espace urbain a-t-il jamais été aussi riche et coûteux qu'aujourd'hui ? Les vieilles cartes postales montrent des trottoirs sans piquets, des rues sans feux rouges ; au Moyen-Âge il n'y avait même pas de trottoirs, ni de pavés, l'égout coulait simplement au milieu de la rue.

Au 20e siècle la chaussée a été peinte de flèches indiquant les directions, de bandes peintes séparant les voies de circulation, elle a été percée pour planter des feux rouges, bordée de caniveaux eux-mêmes équipés de bouches de lavage. Depuis dix ans, les voies de bus ont été séparées des voies d'automobiles par des murets ; on construit même des voies cyclables quelque part entre les trottoirs, les places de stationnement et les voies de bus.

Le trottoir, vide autrefois, a été percé de plaques d'égouts, de plaques de gaz, de plaques d'électricité et de chauffage urbain lorsque les différents réseaux souterrains ont été tirés à travers Paris ; il a été recouvert d'arbres, de lampadaires, de colonnes Morris, de fontaines Wallace, de boîtes noires à l'utilité incertaine, de panneaux de publicité ou d'information, d'horodateurs, de stations Vélib', de piquets interdisant le stationnement ou canalisant les automobiles vers les parkings.

Si l'on devait reconstruire à partir de rien une avenue parisienne, il ne suffirait pas de couler du goudron pour la chaussée, de l'asphalte pour le trottoir, choses auxquelles on pense en premier ; il faudrait également reconstituer des centaines d'équipements urbains plus ou moins visibles : qui sait si le coût de ces équipements ne serait pas supérieur au coût de la rue proprement dite ?

3. Science-fiction : imaginons une rue surchargée d'équipements, à tel point que, par manque de place et en raison du coût que représenterait la reconstruction de ces équipements, aucune évolution majeure de la rue ne serait plus possible. Parce que le besoin d'équipements urbains, comme le besoin d'équipements ménagers dans un appartement, apparaîtrait comme tellement indispensable qu'il ne serait plus imaginable de construire une rue toute simple : chaussée, trottoir, voire caniveau et réseaux indispensables (alimentation en eau, évacuation des eaux usées, électricité, chauffage).

On n'en est pas encore là : chaque décennie ne craint pas de remettre en cause l'héritage de la décennie précédente. Les cicatrices de l'asphalte en témoignent, le nombre de chantiers ici et là montre également qu'on ne craint pas de gratter, arracher, recoudre la peau de la rue. Les équipements se multiplient, mais certains passent de mode (les jardinières). L'espace urbain vit toujours dans un état de reconstruction permanente. C'est en cela qu'il est vivant : les humains régénèrent l'espace urbain afin de préserver la qualité de vie dans la ville, l'espace urbain grâce à sa régénération permanente peut conserver ses habitants et ses travailleurs, dont les impôts financent sa prochaine régénération.

4. L'espace urbain, autrefois vide, animé simplement par les marchands ambulants, les prêteurs d'argent installés sur leurs bancs légers (banquiers), les sergents recruteurs, toute cette société du Pont-Neuf, légère, non fixée au sol, que décrivent les frères Lazare, l'espace urbain vit aujourd'hui par les travaux qui le remuent en permanence, qui inscrivent dans sa chair l'évolution des modes de vie (gaz, électricité, publicité, Vélib').

5. Les équipements urbains sont durables mais pas éternels, ni incorruptibles. Ils se salissent sous les pas des passants, les tâches des chewing-gums constellent peu à peu la surface du trottoir, des brins d'herbe poussent parfois dans les fissures des caniveaux, des graffitis s'invitent sur leurs espaces verticaux.

Il semble toutefois que, plus que les conséquences de l'usage et du temps, ce soit l'évolution technologique, la volonté d'instaurer de nouveaux usages qui soit le principal facteur de modification, de remplacement, d'ajout d'équipements urbains.

Les travaux sur la voie publique sont l'un des moyens de maintenir la ville en état, mais ce qui répare peut aussi abîmer : ainsi en creusant une tranchée pour remplacer une canalisation de chauffage urbain, on perce l'asphalte et une cicatrice en portera le témoignage. Lorsque des travaux successifs, d'une année à l'autre, au cours des décennies, sont entrepris pour planter un piquet, remplacer une conduite de gaz, tirer une nouvelle ligne électrique, la peau du trottoir se craquèle et finit par ressembler à un costume d'Arlequin.

6. La ville, si l'on désigne par ce mot les immeubles, l'espace urbain et les habitants, remplit les critères d'un organisme vivant. Elle naît lors de la fondation de la cité, meurt lorsque les habitants la quittent. Elle se renouvelle elle-même par la suite des générations, l'immigration, l'entretien de l'espace urbain. Une ville laissée à elle-même, comme un organisme vivant après la mort, se dégrade rapidement. L'homme est le sang et le souffle de la ville. Mais il a également besoin des bâtiments comme abri, des rues comme lieu de circulation, comme les fluides corporels ont besoin du corps.

Publié par thbz at août 28, 2008 | Commentaires (0)

28 août 2008 - Divers - (lien permanent)

La ville à fleur de peau (1/2) : les usagers

La ville, c'est des rues et des immeubles ; c'est aussi les gens qui l'habitent, y travaillent, la traversent. Il y a deux ans je me suis demandé à quoi ressemblent les villes, c'est à dire à quoi elles ressemblent lorsqu'on les regarde depuis le ciel. Ici, je vais plutôt les regarder de près. De très près, à leur surface : juste sur le sol du trottoir, la façade des immeubles.

Tout ce qu'on voit dans une ville, devant soi, à droite, à gauche, sous ses pieds, absolument tout à l'exception du ciel, tout à part l'air ambiant a été construit par des hommes, pour des hommes, en fonction des besoins des hommes, sur des règles fixées par les hommes.

Les monuments, certes, les belles avenues, les places et les ponts. Mais pas seulement : les murs, les toits, la chaussée, les trottoirs. Et plus près encore : les fenêtres, les volets, les plaques d'égout, les arbres, les gouttières, les bouches d'aérations, les caniveaux. C'est à ces éléments que je veux m'intéresser ici, c'est-à-dire, plus ou moins, à ce qu'on appelle les « équipements urbains » : des objets accrochés à la superficie de la ville, qui parfois la trouent, ou simplement la recouvrent. Ces éléments ont une vocation d'abord utilitaire ; sur le plan esthétique, on leur demandera de la discrétion plus que de la beauté. La question examinée dans ce premier article sera : à qui servent ces équipements urbains disposés à la surface de la ville ?

La ville à fleur de peau : les usagers

Les équipements urbains ont trois sortes d'usagers :

- ceux qui sont dans la rue,

- ceux qui sont sous la rue,

- ceux qui sont dans les maisons.

1. Ceux qui sont dans la rue sont les piétons, les automobilistes (et cyclistes), les passagers des bus. Les équipements qui les concernent peuvent avoir pour but de les aider, de les informer, de les gêner. Il y a ainsi une différence entre un panneau qui interdit aux voitures de stationner et une rangée de piquets qui les empêche physiquement : le premier n'est qu'une information, le second est une contrainte (et, incidemment, une information pour ceux qui voient ces piquets et en déduisent que le stationnement est interdit). Il y a deux types d'information : celle-ci signale une interdiction, mais d'autres panneaux (indiquant par exemple une direction) apportent une aide à l'usager.

Ce qui aide les usagers de la rue, c'est par exemple les panneaux indicateurs, les trottoirs, la chaussée. Ce qui aide une catégorie d'usager peut constituer une gêne ou une information d'interdiction pour une autre. Ainsi le passage pour piétons et le feu vert concernent en sens opposé le piéton et l'automobiliste : l'un doit respecter ce qui permet à l'autre de traverser la rue. Le couloir de bus aide l'usager des transports en commun, il aide également souvent le cycliste qui peut l'emprunter, mais il gêne l'automobiliste et le piéton ; à moins qu'il n'aide ce dernier à devenir un usager de transports en commun.

Ce qui aide peut également gêner et inversement. Le tracé rectiligne des rues limite la liberté des piétons et encore plus celle des automobilistes, bloqués par les sens interdits et les cheminements imposés. En même temps, cette contrainte permet aux piétons de trouver plus facilement leur chemin que dans un urbanisme piétonnier (dalles) où l'on peut se perdre ; les sens interdits, les feux rouges favorisent une circulation plus fluide et aident les automobilistes : question classique de théorie des jeux, où chacun n'aurait intérêt à contourner la norme que si les autres, eux, la respectent.

Certains équipements ne concernent qu'une seule catégorie d'usagers : les bancs pour les piétons, les indications de direction peintes sur la chaussée pour les automobilistes, les arrêts de bus installés sur les trottoirs pour les usagers de transports en commun.

Parfois ils ont été conçus pour une catégorie et reçoivent une utilisation imprévue des autres catégories. Les cyclistes, en particulier, se placent en marge des catégories prévues par les pouvoirs publics, ils accrochent leur vélo au grillage qui protège un arbre, à une barrière qui empêche le stationnement des voitures, non sans risque car les mêmes pouvoirs publics, forçant les antivols au chalumeau, s'opposent parfois à l'utilisation de leurs équipements dans des usages qu'ils n'ont pas prévus. Les horodateurs aident les automobilistes à payer leur stationnement mais donnent également l'heure aux piétons dépourvus de montres. Les compteurs électriques des lampadaires indiquent le numéro de l'arrondissement. Les poteaux en tous genres servent de support publicitaire sauvage pour celui qui veut promouvoir un disque de rap ou les services d'une garde d'enfant, d'un homme à tout faire, d'une masseuse à domicile.

2. Ceux qui sont dans la rue sont les plus visibles dans la ville. Pourtant l'aspect de la rue dépend aussi beaucoup des besoins de ceux qui sont dans les maisons. Les immeubles eux-mêmes sont construits pour eux. La présence des habitants et des travailleurs, regroupés sur un territoire limité, explique la création des rues et de ses équipements.

Au niveau des détails, quelques équipements sont conçus pour les occupants des immeubles. Certains sont bien connus et font partie de l'expérience quotidienne et conscience des occupants : portes, fenêtres. D'autres leur sont utiles sans qu'ils y prêtent habituellement attention : grille d'aération de la cave, boîte EDF. Contrairement aux usagers de la rue, les usagers des immeubles ne se voient opposer presque aucun équipement urbain de nature informative : on peut citer les affichettes parfois collées sur la porte d'entrée. Les équipements urbains les plus spectaculaires conçus pour les occupants des immeubles sont ces alignements de piquets qui guident les véhicules vers l'entrée de leur parking (aide) tout en les empêchant de rouler ailleurs sur le trottoir (empêchement).

3. La troisième catégorie, celle à laquelle on pense le moins, c'est ceux qui sont sous la rue : les usagers du métro, les techniciens qui interviennent dans les équipements posés dans des galeries, tranchées, conduites sous la chaussée et sous les trottoirs. Les traces en sont nombreuses au moins d'être omniprésentes sur les trottoirs : grilles d'aération du métro, plaques d'égout, accès aux conduites de gaz, d'électricité, de chauffage urbain. Rien, pourtant, de moins remarqué dans l'espace urbain que ces équipements qui n'apportent une information ou une aide qu'aux seuls spécialistes. Ils aident les usagers du métro en permettant son aération, les techniciens en leur donnant un accès aux réseaux souterrains. Ils indiquent à ceux-ci la nature et l'emplacement exact de ces réseaux.

Dans cet univers humain, il faut parler de l'arbre. L'arbre est né dans une pépinière, il est choisi, contrôlé, taillé, alimenté, transporté, transplanté, entretenu, protégé, abattu par l'homme. Il ne saurait étendre ses branches à sa guise. Surtout, il lui est interdit de se reproduire de sa propre initiative. L'arbre cumule toutes les fonctions et tous les destinataires. C'est une aide pour le piéton accablé par la chaleur, pour le chien qui lui trouve une utilité bien à lui, un empêchement pour l'automobiliste à qui il ôte une place de stationnement, une limitation pour l'habitant dont il bouche la vue, mais également un décor pour le même habitant, pour le piéton, pour l'automobiliste. Ses racines plongent dans le sous-sol et peuvent gêner le technicien qui creuse une tranchée. L'arbre est le plus complexe des équipements urbains.

Publié par thbz at août 28, 2008 | Commentaires (0)

août 25, 2008

25 août 2008 - France - (lien permanent)

Les ventas

On a cru, dans le Sud-Ouest, qu'elles disparaîtraient avec le Marché Commun. Non, les ventas ont survécu. Elles se sont transformées, on n'y fait plus des affaires aussi bonnes qu'avant, mais l'unification de l'Europe n'a pas harmonisé la fiscalisation comme on s'y attendait. Ces établissements continuent donc d'accueillir des Français qui viennent faire provision en Espagne de produits moins chers.

C'était autrefois un sport à sensations. Les gens du Sud-Ouest allaient en voiture dans ces espaces commerciaux situés juste de l'autre côté de la frontière, à Béhobie, à Ibardin, à Dancharia, ils cachaient des bouteilles d'alcool sous une couverture au fond du coffre, ils enfilaient trois chemises sous leur pull, glissaient des paquets de cigarette sous les sièges et, repassant du côté français, disaient d'un air dégagé aux douaniers : « non, rien à déclarer ».

Aujourd'hui, on peut emporter plus de cent litres d'alcool en toute légalité. Le frisson n'y est donc plus. Reste la satisfaction d'acheter moins cher. Un peu moins cher. Enfin, on pense. Cela paie-t-il même l'essence qu'on utilise pour aller là-bas ?

Les ventas, c'est donc un espace uniquement dédié à la consommation et aux Français. Aucun exotisme, aucune sensation de tourisme : on est légalement en Espagne, fiscalement en Espagne, mais les façades sont tournées vers la France. Tout est écrit en français, les caissières parlent français. On y trouve des boissons qui plaisent aux Français, des produits qui leur sont spécialement destinés (gilets fluorescents imposés par la nouvelle réglementation). Aucun Espagnol ne vient probablement ici, sinon pour y travailler.

Une excursion à Arnéguy montre que les ventas évoluent.

Arnéguy, c'est quelques kilomètres après le très touristique village de Saint-Jean-Pied-de-Port, le long d'une rivière. On peut garer la voiture sur un petit parking et traverser la rivière sur un petit pont. De l'autre côté, c'est l'Espagne, même si aucun panneau ne le signale.

On traverse d'abord une rue bordée uniquement de ventas. Ce sont les ventas à l'ancienne : des boutiques assez petites, sans aucune architecture, de simples espaces couverts sous lesquels sont accumulés les produits. Mais leurs portes sont fermées, leurs enseignes s'en vont peu à peu avec le vent, elles sont à l'abandon.

Ce quartier fantôme est dominé par les ventas du 21e siècle : des centres commerciaux modernes, sur plusieurs étages, bien éclairés, bien organisés, avec des files d'attente aux caisses et des sites web.

Alors on s'interroge : cette architecture un peu fantaisiste, ce pastiche de tour médiévale, on s'attendrait plutôt à les trouver en Amérique du Nord ou en Extrême-Orient. Pas vraiment en Europe.

Et l'impression d'étrangeté persiste à l'intérieur. Ces produits qui imitent les grandes marques mais en préservant un décalage explicité, sans risque donc de tromper le consommateur, les Français les achèteraient-ils en France ?

Avec les ventas, on n'est pas en France, on n'est pas vraiment en Espagne, on est dans un pays non répertorié, né par génération spontanée dans les interstices de la législation européenne, occupé par des consommateurs et non par des habitants, mais maintenu en vie par la tradition plus que par l'intérêt réel des visiteurs.

Publié par thbz at août 25, 2008 | Commentaires (1)

août 19, 2008

19 août 2008 - Paris - (lien permanent)

Le Pont-Neuf

Louis et Félix Lazare, fonctionnaires à la préfecture de la Seine vers 1840, ont décrit dans leur Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments un Paris qui allait disparaître quelques années plus tard, arrangé, organisé, augmenté, enrichi par Haussmann. Ils racontent sur le Pont-Neuf un milieu social qui, lui, avait déjà disparu à leur époque :

... Toutes les classes de la population semblaient se donner rendez-vous sur le Pont-Neuf, qui devint bientôt la communication la plus fréquentée et offrit la promenade la plus variée de Paris. À toute heure du jour une foule active, remuante, sans cesse renouvelée et toujours bruyante, encombrait les trottoirs. À côté des petits marchands qui se tenaient sur le Pont-Neuf, s'élevait le théâtre de Mondor et de Tabarin. On y voyait aussi le spectacle d'un nommé Désidério Descombes, qui affectait, pour se donner une réputation de savant, de ne prononcer que des mots techniques français ou latins, que le public n'entendait pas plus que lui-même. À côté de ce charlatan, se trouvait maître Gonin ; sa dextérité sans exemple, qui ravissait les Parisiens, a immortalisé son nom, sous lequel on désigne encore quelquefois les fourbes habiles. Le peuple qualifia souvent le cardinal Richelieu de maître Gonin. Près de ce pont, à l'endroit où se trouve l'entrée de l'abreuvoir, en face de la rue Guénégaud, Brioché avait établi son spectacle de marionnettes. Le poète Berthaud qui a fait un spectacle en vers burlesques sur la ville de Paris, s'exprime ainsi en parlant du Pont-Neuf :Rendez-vous des charlatans, Des filous, des passe-volans ; Pont-Neuf, ordinaire théâtre Des vendeurs d'onguent et d'emplâtre, Séjour des arracheurs de dents, Des fripiers, libraires, pédans ; Des chanteurs de chansons nouvelles, D'entremetteurs de demoiselles, De coupe-bourses, d'argotiers, De maîtres de sales métiers, D'opérateurs et de chimiques, Et de médecins purgitiques, De fins joueurs de gobelets, De ceux qui vendent des poulets.La physionomie du Pont-Neuf changea peu sous Louis XIV et sous la régence du duc d'Orléans. Plusieurs gravures qui nous restent de ces époques font assez bien connaître quels étaient les personnages qui les fréquentaient. Nous avons choisi une estampe que nous essayons de calquer.

On voit à droite un arracheur de dents, entouré de compères qui ont l'air d'approuver les paroles et les gestes du dentiste orateur. Le malheureux patient qui tient sa mâchoire entre ses deux mains, nous rappelle la chétive existence et le triste destin d'un pauvre poète qui, exténué de faim et sans ressource, allait sur le Pont-Neuf proposer à un charlatan de se laisser arracher deux dents moyennant dix sous, avec promesse de déclarer hautement aux assistants qu'il ne ressentait aucune douleur. Plus loin, on aperçoit deux individus qui suivent un honnête flâneur ; ils attendent le moment favorable pour le débarrasser de son argent. On nommait ces industriels des coupe-bourses, parce qu'ils coupaient avec adresse et légèreté les cordons des bourses que les hommes et les femmes portaient à leur ceinture. À gauche, on voit, au milieu d'un groupe de badauds, un homme qui pérore. Son costume et sa tournure annoncent un militaire gascon ; c'est un racoleur. Il paraît dire aux quatre paysans qui le dévorent des yeux : Mes amis ! la soupe, l'entrée, le rôti, voilà l'ordinaire du régiment ; mais je ne vous trompe pas, le pâté et le vin d'Arbois, voilà l'extraordinaire ! À côté de ce groupe modèle, on voit des jeunes gens qui se heurtent en riant, en chantant : ce sont des étudiants ou clercs. L'un d'eux achète des comestibles pour toute la bande joyeuse ; le marchand semble acheter du papier pour envelopper sa marchandise ; l'un d'eux prend son livre, en détache quelques feuillets sur lesquels on lit : Virgilius Maro, et les présente gravement à l'honnête étalagiste. À l'extrémité orientale du pont, deux duellistes se battent à outrance ; le guet arrive l'arquebuse au poing, et les met d'accord en les arrêtant l'un et l'autre. Une nuée de mendiants, parés de leurs infirmités d'emprunt, et venus de la cour des Miracles, se cramponnent aux portières des carrosses qui semblent se diriger rapidement vers le Louvre. À la seconde arche, du côté de l'École, on aperçoit la pompe dite la Samaritaine. Construite vers 1607, sous Henri IV, par Jean Lintlaer, Flamand, elle fut réparée en 1712 et 1715. On fit à cette occasion plusieurs couplets, parmi lesquels nous choisissons le suivant :Arrêtez-vous ici, passants, Regardez attentivement, Vous verrez la Samaritaine Assise au bord d'une fontaine : Vous n'en savez pas la raison ? C'est pour laver son cotillon.Cette pompe fut reconstruite en 1772 et abattue en 1813. Elle était ainsi appelée, parce qu'on y voyait le Christ assis près du bassin d'une fontaine, demandant à boire à la Samaritaine. Cette pompe servait à alimenter les bassins et fontaines des palais et jardins des Tuileries...

L'ordinaire du Dictionnaire des frères Lazare, c'est des énumérations assez sèches de rues avec l'indication de leur commencement, de leur fin, la liste des décisions ministérielles et autres réglementations les concernant, ainsi qu'un bref aperçu historique. De temps en temps, ils se lancent dans des développements plus étendus. Ainsi sur l'Hôtel de Ville, demeure de leurs patrons, auquel ils consacrent quarante grandes pages. Fidèle au préfet Rambuteau, Louis Lazare fera partie des critiques d'Haussmann.

Le Dictionnaire est disponible sur Gallica.

Publié par thbz at août 19, 2008 | Commentaires (1)

août 02, 2008

02 août 2008 - Cinéma - (lien permanent)

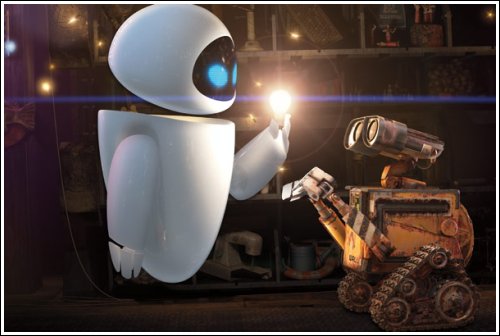

Wall.E

- Boy meets girl, ils affrontent leurs problèmes et résolvent ceux du monde : c'est le schéma de base, typiquement hollywoodien, du dernier dessin animé de Pixar. Et pourtant dès le début de Wall.E, pendant toute la première partie, et encore de temps en temps dans la seconde partie, on est saisi par une forte sensation de jamais-vu. On n'a jamais vu, dans un dessin animé hollywoodien, une Terre transformée en décharge publique ; on n'a jamais vu, dans une production Disney, une humanité réduite à l'état de grosses larves toutes identiques ; des héros qui ne parlent presque pas ; un film quasiment muet pendant 30 minutes ; et un titre incompréhensible (Wall.E pour Waste Allocation Load Lifter Earth-Class, qu'il faut peut-être prononcer comme le prénom Wally).

Ce qui frappe le plus dans les premières séquences, c'est l'hallucinante qualité de l'image (cinéma Max Linder, orchestre, projection numérique (je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être bien puisqu'ils le signalent à l'entrée)). Le petit robot moche et sale se promène dans les ruines d'un New York d'après l'apocalypse et on voit tout : gratte-ciels, poutres métalliques, jouets cassés depuis sept cents ans, taches de crasse, grains de saleté, reflets de la lumière, halo dégagé par le moindre mouvement du robot dans la poussière. C'est le réalisme des peintures hollandaises du XVe siècle, à l'échelle d'un grand écran, vingt-quatre fois par seconde. Effets cinématographiques : l'image est plus ou moins nette selon les endroits afin de suggérer la mise au point de la caméra.

- Les héros sont des robots. En eux se rencontrent la science-fiction propre de 2001, l'Odyssée de l'espace et celle, plus déglinguée, de Blade Runner ou d'Alien.

Le petit robot sur chenilles est un pur mécanisme, souvent un peu cassé, mais vivant parce qu'il sait se réparer lui-même. Ses mouvements sont saccadés, il se démonte et se remonte tout seul. En cas de danger, il rentre ses bras articulés et la paire de jumelles qui lui sert de tête et prend la forme d'un cube de ferraille.

Le robot blanc, lui, glisse dans les airs, lisse et immaculé, avec ses yeux de chat bleus. Libéré des lois de la gravité et de la saleté du monde, il se déplace avec fluidité. Lorsqu'il n'y a plus lieu pour lui de rester en communication avec le monde, il prend la forme d'un œuf ; c'est sans doute son état naturel, il pourrait y demeurer pendant des siècles.

- Ces deux robots sont des travailleurs efficaces et infatigables. Ce sont aussi des enfants : ils jouent ensemble, font les fous, se roulent par terre, expérimentent tout ce qui leur tombe sous la main, collectionnent les objets qui leur paraissent jolis (un écrin est plus attirant que la bague qu'il contient). Le robot-ferraille est un peu masculin, le robot-œuf plutôt féminin. Leur pulsion sexuelle, comme celle des enfants, ne se représente comme objectif ultime que de se tenir par leurs mains de métal. Dans ce film hors norme les clichés aussi sont présents. C'est le décalage habituel des dessins animés et des contes pour enfants : le sentimentalisme des humains est transposé dans d'autres espèces, animales autrefois, aujourd'hui mécaniques depuis Toy Story.

- Wall.E, c'est un récit aussi fou que ceux de Douglas Adams (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) mais sans sa loufoquerie. C'est l'histoire d'un nouveau départ pour l'humanité, dans un monde où Dieu est manifestement absent et où l'homme a perdu, au profit des robots, tout ce qui lui valait sa place éminente dans l'ordre de la Nature. Le happy end n'est pas très convaincant : il marque sans doute la fin de l'humanité dans un monde qui n'est plus fait pour lui. C'est évident : seuls les robots survivront.

- Wall.E revisite l'ensemble du cinéma de science-fiction : le robot est laid et attachant, muet et rêveur comme l'extra-terrestre d'E.T., il reprend la danse dans l'espace de 2001 sur la même musique de Strauss. Il est plus sensible, mais de la même espèce que les robots de La Guerre des Étoiles. L'espace, pourtant, n'y est qu'un exil. Si sa traversée par le petit robot-ferraille est l'occasion d'une séquence follement poétique, le passage dans ses vastes étendues n'est que temporaire. L'humanité s'y est mise à l'abri en s'isolant au sein d'un vaisseau spatial où elle peut ignorer son immensité. Seule la Terre dévastée, ruinée, hostile, la Terre où nulle trace d'eau n'apparaît, nulle forme de vie avancée ne se manifeste, son sol giflé par des tempêtes auxquelles même les robots ne savent pas résister, seule cette Terre représente l'espoir d'un recommencement, d'une évolution : vrai lieu au fond d'un univers mort.

- Wall.E, c'est aussi l'aboutissement du dessin animé numérique en tant qu'art. Le générique de fin est une succession de vignettes inspirées de la peinture pariétale, de l'art égyptien, des grands artistes jusqu'à Van Gogh, auxquels succèdent des ectoplasmes primitifs inspirés des premiers jeux vidéos : Wall.E ne prend pas la peine de se mesurer aux autres dessins animés high tech de ces dix dernières années, ni même au cinéma « en chair et en os » (ce que faisait Ants avec son faux bêtisier final), il s'inscrit carrément dans l'histoire de l'art.

- La recette de Wall.E rappelle celle de Titanic il y a dix ans : sentimentalisme et intimisme dans la première partie, lutte contre les forces qui menacent le monde dans la deuxième. La plus haute technologie pour le plus grand spectacle, tout le savoir d'Hollywood au service d'un film intimiste et cosmique à la fois.

- Je fais donc le pari : pour la première fois de l'histoire du cinéma, un dessin animé va remporter l'Oscar du meilleur film. Très original sans être déroutant, techniquement impressionnant, minutieusement scénarisé et réalisé afin d'être toujours intéressant, Wall.E est un film à Oscar, de la même manière que le jeu de Daniel Day Lewis dans There will be blood (lui aussi muet pendant la première demi-heure) était une performance à Oscar. Si vous passez par ici l'an prochain, allez donc vérifier si ma prédiction s'est réalisée sur la page Oscar du meilleur film de Wikipédia.

Ce qui frappe le plus dans les premières séquences, c'est l'hallucinante qualité de l'image (cinéma Max Linder, orchestre, projection numérique (je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être bien puisqu'ils le signalent à l'entrée)). Le petit robot moche et sale se promène dans les ruines d'un New York d'après l'apocalypse et on voit tout : gratte-ciels, poutres métalliques, jouets cassés depuis sept cents ans, taches de crasse, grains de saleté, reflets de la lumière, halo dégagé par le moindre mouvement du robot dans la poussière. C'est le réalisme des peintures hollandaises du XVe siècle, à l'échelle d'un grand écran, vingt-quatre fois par seconde. Effets cinématographiques : l'image est plus ou moins nette selon les endroits afin de suggérer la mise au point de la caméra.

Le petit robot sur chenilles est un pur mécanisme, souvent un peu cassé, mais vivant parce qu'il sait se réparer lui-même. Ses mouvements sont saccadés, il se démonte et se remonte tout seul. En cas de danger, il rentre ses bras articulés et la paire de jumelles qui lui sert de tête et prend la forme d'un cube de ferraille.

Le robot blanc, lui, glisse dans les airs, lisse et immaculé, avec ses yeux de chat bleus. Libéré des lois de la gravité et de la saleté du monde, il se déplace avec fluidité. Lorsqu'il n'y a plus lieu pour lui de rester en communication avec le monde, il prend la forme d'un œuf ; c'est sans doute son état naturel, il pourrait y demeurer pendant des siècles.

Mise à jour, février 2009 : Ahem, il n'a même pas été nominé...

Publié par thbz at août 02, 2008 | Commentaires (3)

août 01, 2008

01 août 2008 - Arts, architecture... - (lien permanent)

Les villes invisibles

Ceux qui ont lu et aimé les Villes invisibles d'Italo Calvino préfèrent sûrement l'une de ces villes imaginaires à toutes les autres. Moi, c'est Octavie :

Si vous voulez me croire, très bien. Je dirai maintenant comment est faite Octavie, ville-toile d'araignée. Il y a un précipice entre deux montagnes escarpées : la ville est au-dessus du vide, attachée aux deux crêtes par des cordes, des chaînes et des passerelles. On marche sur des traverses de bois, en faisant attention à ne pas mettre les pieds dans les intervalles, ou encore on s'agrippe aux mailles d'un filet de chanvre. En dessous, il n'y a rien pendant des centaines et des centaines de mètres : un nuage circule ; plus bas on aperçoit le fond du ravin.

On ne voit pas bien, encore, à quoi ressemble cette ville, ce qui fait son identité et justifie l'écriture de cette nouvelle. Tout devient clair dans le deuxième paragraphe :

Telle est la base de la ville : un filet qui sert de lieu de passage et de support. Tout le reste, au lieu de s'élever par-dessus, est pendu en dessous : échelles de corde, hamacs, maisons en forme de sacs, porte-manteaux, terrasses semblables à des nacelles, outres pour l'eau, becs de gaz, tournebroches, paniers suspendus à des ficelles, monte-charges, douches, pour les jeux trapèzes et anneaux, téléphériques, lampadaires, vases de plantes aux feuillages qui pendent.

Conclusion :

Suspendue au-dessus de l'abîme, la vie des habitants d'Octavie est moins incertaine que dans d'autres villes. Ils savent que la résistance de leur filet a une limite.

Les Villes invisibles construisent des cités dans lesquelles un seul élément de l'espace urbain (ici la passerelle, le hamac) prend le pas sur tous les autres. Ce n'est pas une invention fantaisiste qui engendre l'étrangeté, mais une insistance sur certains aspects de notre expérience urbaine. Ce faisant Italo Calvino nous force à voir la verticalité des bâtiments, les parcours qui vont d'un lieu à un autre, les relations entre les habitants, les souvenirs que nous laissent les lieux. Nous découvrons ce que nous avons toujours vécu, comme si notre corps enseignait à notre esprit comment il fait pour marcher et pour respirer. Les Villes invisibles accomplissent le programme de Paul Klee : elles ne reproduisent pas le visible, elles rendent visible. Quoi ? La vie de la ville, notre vie dans la ville.

Publié par thbz at août 01, 2008 | Commentaires (1)