« octobre 2001 | Accueil | avril 2004 »

octobre 01, 2002

01 octobre 2002 - New York 2002 - Tours - (lien permanent)

Les gratte-ciels de Manhattan

Autres notes sur ce voyage à New York

A New York, le troupeau des gratte-ciels présente des aspects variés selon le côté par lequel on les approche.

Vus de l'avion, dépassant à peine du sol comme les collines d'une carte en relief, ils se perdent dans le lacis des rues et l'immensité de la ville. A la sortie du métro, en plein centre, ils semblent surgir du sol en même temps que nous. Ils nous environnent de toute part, chaotiques et majestueux.

Lorsqu'on arrive de Brooklyn en traversant l'East River sur un grand pont suspendu, on a devant soi, à hauteur des yeux, un rideau de gratte-ciels dont on en perçoit l'immensité dans toutes les directions. Depuis Central Park, leurs sommets pyramidaux, leurs couleurs claires et leur alignement dense et irrégulier dominent à l'arrière-plan les arbres et les lacs, avec lesquels ils forment un paysage de montagne.

Depuis la baie de New York, à l'avant du ferry qui vient de Staten Island, le passager regarde sortir de l'eau les tours de Wall Street. Au spectacle pur s'ajoute l'idée obsédante qu'il a devant lui, dans l'intervalle qui sépare deux bras de mer, la plus grande concentration de pouvoir au monde. Là, au pied de la « ville debout » de Céline, ont débarqué des millions d'immigrants dont les rêves nourrissent l'imagination du passager d'aujourd'hui.

Le Parisien n'est pas surpris par la taille des gratte-ciels, car comment un être de moins de deux mètres de hauteur pourrait-il faire la différence entre les deux cents mètres de la Tour Montparnasse et les quatre cents de l'Empire State Building ? C'est plutôt leur beauté qui étonne, les couleurs chaudes et le soin donné aux détails. Oui, les gratte-ciels peuvent être beaux. Pour un Français, un immeuble élevé, c'est une architecture monotone et sans grâce. Une tour ne peut être qu'un HLM. C'est que Paris a découvert les gratte-ciels avec l'affreux immeuble sur pilotis de la rue Croulebarbe, la cage de verre sombre de la tour Montparnasse et les boîtes en béton des arrondissements périphériques. Ici, à New York, les buildings les plus marquants datent des années 1900 à 1935, avant que Le Corbusier et Mies van der Rohe viennent faire la chasse à la fantaisie et à l'ornementation. D'où des curiosités comme les dentelures gothiques du Woolworth Building ou la pointe surréaliste du Chrysler Building. C'est pourquoi les gratte-ciels, au lieu de déparer New York, forment son image.

L'autre qualité des gratte-ciels de New York, c'est qu'ils ont été construits dans une ville de structure classique. Ils sont aussi bien intégrés dans la ville traditionnelle qu'une maison de deux étages : on y accède directement depuis le trottoir. A Paris, dans les quartiers des Olympiades et du Front-de-Seine, il faut, comme l'a voulu Le Corbusier, franchir des souterrains, monter des escaliers ou traverser des espaces sur dalle parfois très complexes pour atteindre la porte d'entrée. New York, au contraire, a parsemé ses gratte-ciels sur un plan de rues tracé hérité du XIXème siècle. La plus forte concentration se trouve même, de manière anachronique, dans le quartier de Wall Street dont les rues tortueuses remontent au XVIIIème siècle.

Il ne s'agissait en effet pas d'opérations d'urbanisme visant à transformer un quartier d'une manière globale, mais d'opérations de prestige. New York au début du XXème siècle, c'était Pérouse ou San Gimignano au Moyen Âge : comme les condottiere italiens, chaque compagnie new-yorkaise cherchait à construire une tour plus élevée que sa rivale. La société Woolworth avait besoin de deux étages pour ses locaux ; elle en a construit cinquante en louant le reste à de nombreux locataires. Un siècle plus tard, la société a disparu, mais on parle toujours du Woolworth Building.

Les gratte-ciels de New York ne sont pourtant pas des super-immeubles haussmaniens. L'uniformité des façades et le tracé répétitif des fenêtres établissent une égalité apparente entre les étages et masquent la division de l'immeuble en appartements. Ces murailles protègent-elles des taudis ou des logements de luxe ? A Paris, le balcon ouvragé du deuxième étage ou le mur sans ornement du cinquième reflètent la richesse et les goûts des habitants. Le constructeur haussmanien inscrit dans la pierre la structure sociale de l'immeuble. À New York, on ne peut qu'imaginer quel genre d'appartement se cache derrière les fenêtres.

Le gigantisme et la concentration des gratte-ciels ont une conséquence inattendue : dans ce pays qui aime tant afficher sa foi en Dieu, les églises ont gardé leurs dimensions du XVIIIème siècle, bien ridicules à côté des édifices profanes qui les enserrent. En Europe, en revanche, les églises règnent pas en maître sur la silhouette de la ville ; pourtant, elles n'y jouent guère qu'un rôle culturel et touristique.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

L'arrivée à New York

Autres notes sur ce voyage à New York

Par une bizarrerie des voies aériennes, c'est du côté nord que nous entrons aux États-Unis. Les nuages qui couvraient le Canada se sont dissipés ; à dix mille mètres de profondeur apparaissent les premières villes américaines. Dès le premier coup d'œil, elles affichent leur appartenance à un autre monde. Un monde dans lequel les rues se coupent à angle droit ou tracent des courbes régulières. Un monde dans lequel les villes sont planifiées au lieu de croître le long des chemins de campagne. Un monde dans lequel on construit une métropole en trente ans et non en trois siècles.

J'éprouve un sentiment d'amusement, comme devant une maison de poupée trop bien rangée. Parce que le désordre et l'irrégularité apparaissent partout où l'homme intervient, parce que les sciences humaines sont les plus imprévisibles, il semble qu'une ville réelle doivent toujours finir par avoir un tracé chaotique. Ici, au contraire, la rationalité résiste.

Plus nous approchons de New York, plus les grappes d'habitations s'étendent. Finalement, aucun morceau de campagne ne les sépare plus, elles se rejoignent et forment une nappe immense, uniforme, jusqu'à l'horizon.

Parmi les ramifications des rivières et des bras de mer, je reconnais la pointe aiguë d'une île, un immense jardin rectangulaire et des tours minuscules : c'est Manhattan. A cette altitude, les gratte-ciels eux-mêmes n'émergent pas de la maison de poupée. Seule l'imagination crée l'émotion : j'ai sous les yeux les plus célèbres sites urbains du monde, la plus grande concentration de centres de décision et de hauts lieux culturels. « Dix millions de personnes habitent dans votre champ de vision », me dit mon voisin, qui habite dans le New Jersey.

Nous arrivons à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, coincé entre l'océan et un vaste marécage. C'est bien un aéroport international : on ne s'y sent guère plus aux États-Unis qu'à Roissy ou à Narita. Seuls les écriteaux, les noms de revues à la devanture des kiosques à journaux, les drapeaux américains accrochés sur les murs, les hangars et les pare-brise de voitures m'informent que l'avion m'a bien amené aux États-Unis.

C'est le métro qui peu à peu me plonge dans l'Amérique. Les premiers paysages urbains sont irréels. Encore une fois, les maisons de bois ne paraissent pas très sérieuses : elles ont l'air vraiment trop légères. Je les ai vues si souvent au cinéma que j'ai du mal à les accepter dans le monde réel. Je n'ai pas entièrement tort : le métro, qui passe à une hauteur que le constructeur de la maison n'a pas prévue, révèle souvent que derrière un fronton élevé se cache, en contrebas, une terrasse plate. La façade n'est qu'un décor.

La ville se met en place et force le métro aérien à descendre sous la terre. Peu à peu les New-Yorkais remplacent les voyageurs venant de l'aéroport. Je ne suis pas très dépaysé. La diversité ethnique des passagers est à peu près la même qu'à la Gare du Nord. Certes les obèses sont plus nombreux, surtout parmi les minorités, mais la majeure partie des New-Yorkais sont tout à fait semblables aux Parisiens.

Enfin j'arrive à Pennsylvania Station, en plein Manhattan. Le premier morceau de ville que j'aperçois en sortant du métro est l'enseigne du Madison Square Garden, et c'est sur le trottoir de la 8ème avenue que je fais mon petit pas pour l'homme. Dans l'enfilade des rues, des immeubles élevés resplendissent d'une couleur chaude. Au coin de la 34ème rue, je m'installe au Chelsea Star Hotel, dans une chambre pittoresque, bruyante et sans lavabo, qui me coûte le prix d'un bon deux-étoiles à Paris. L'Empire State Building et Times Square sont à moins d'un quart d'heure de marche.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (2)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Washington D.C.

Autres notes sur ce voyage à New York

Washingon est une ville facile à visiter. Depuis la gare on arrive rapidement à l'extrémité du National Mall, une esplanade aussi vaste qu'une ville sur laquelle sont installés les grandes institutions politiques et les mémoriaux consacrés aux grandes figures américaines.

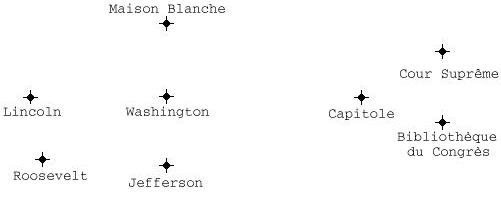

Ces édifices ne sont pas disposés au hasard sur le Mall, comme un premier regard pourrait le laisser croire. Sous le désordre apparent d'une partie de campagne de géants, un ordonnancement subtil assure en réalité une célébration de l'histoire politique des États-Unis. Et c'est du grand spectacle.

La Maison Blanche, le Capitole et les mémoriaux des quatre plus grands présidents sont concentrés sur un espace où ils n'ont aucune concurrence à craindre. Même le ciel est à eux : chose unique aux États-Unis, pas un seul gratte-ciel ne trouble la ligne d'horizon.

Au centre de la vallée se dresse un obélisque gigantesque dédié à George Washington, fondateur de la Nation, grand chef militaire, premier Président. C'est à juste titre qu'il occupe cette place dans une capitale qui porte son nom : les États-Unis reposent encore aujourd'hui sur son œuvre. De cet endroit on aperçoit à la fois le Capitole et la Maison Blanche, c'est-à-dire les deux endroits où se prennent les décisions politiques les plus importantes du monde. À New York le pouvoir économique, à Washington le pouvoir politique.

Derrière Washington, en contrebas, c'est Lincoln, le second fondateur de la Nation. Il a cimenté l'Union en empêchant les États du Sud d'utiliser leur droit théorique à l'indépendance. Un peu à l'écart, l'intellectuel Thomas Jefferson semble méditer au bord d'un lac ; enfin, au milieu des arbres, un mémorial en plein air présente Roosevelt comme un sage.

| National Mall, Washington D.C. Les noms des présidents correspondent à l'emplacement de leurs mémoriaux. |

|

Pris individuellement, ces bâtiments ne sont pas très intéressants. Le siège de la Cour Suprême est une sorte de temple grec. Le dôme du Capitole rappelle des bâtiments semblables que l'on trouve dans toutes les grandes capitales européennes. L'obélisque de Washington obéit à la loi du « plus grand, plus haut, plus fort ». Seule la Bibliothèque du Congrès offre, derrière une banale façade néo-Renaissance, une décoration intérieure vivante : motifs orientaux dans la crypte, voûtes couvertes de peintures et de mosaïques aux couleurs chaudes dans les étages.

Ce qui leur donne de la valeur, c'est leur agencement en un même lieu, avec un sens de la perspective et de la ligne droite repris des grandes compositions urbaines françaises par l'ingénieur Pierre Charles L'Enfant, qui a dessiné les plans de la ville. Washington va même plus loin que Paris dans la mise en valeur des bâtiments avec des plans d'eau qui reflètent l'image du Capitole, du Monument de Washington et du Mémorial de Lincoln. La seule imperfection du système est la relative insignifiance de la Maison Blanche, cachée par des arbres et dominée par les bâtiments voisins.

La disposition des bâtiments fait de la visite du National Mall un pélerinage. Les longues distances qui séparent les édifices obligent à consacrer une journée entière à la visite. Le marcheur a tout le temps de méditer sur la signification de chaque bâtiment. L'architecture des mémoriaux, isolés au milieu d'une nature reconstituée, est empreinte de spiritualité. Le Monument de Washington est un obélisque égyptien démesuré. Celui de Lincoln ressemble à un temple grec. Le Mémorial de Jefferson, circulaire, reprend la voûte du Panthéon, tandis que Roosevelt est honoré par des pierres levées qui font penser à Stonehenge et à Carnac. Dans chacun d'entre eux, les paroles du Grand Homme sont inscrites en lettres gigantesques, comme celles du Christ à Saint-Pierre de Rome. Peut-être controversés en leur temps, ces mots sont aujourd'hui sacrés.

Un peu fatigué, le visiteur, à la tombée de la nuit, s'éloigne du National Mall et traverse un morceau du reste de la ville. Les avenues s'y succèdent dans un quadrillage anonyme, à peine animées par un quartier chinois bien terne. Rien, ici encore, pour chasser de l'esprit le souvenir du National Mall et sa grandiose mise en scène de la foi américaine. Non pas la foi en Dieu, mais la foi en un système politique et la foi en une Constitution qu'une exceptionnelle stabilité a transformée en Tables de la Loi du nouveau peuple élu.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Faire du tourisme aux États-Unis

Autres notes sur ce voyage à New York

Pour le touriste, il y a une différence fondamentale entre les États-Unis et les autres pays. Ici le touriste ne découvre rien ; il ne fait que reconnaître. Les gratte-ciels illuminés la nuit ; les maisons de bois dont la pelouse donne sans clôture sur la rue ; le museau allongé des camions, qui sont tellement plus beaux que les monstres européens parallélépipédiques ; les discours et les prospectus hilarants des prêcheurs sur les trottoirs ; les drapeaux américains par lesquels, dans les halls d'établissements publics, sur les pare-brise des voitures, sur les façades des maisons, sur les T-shirts des passants new-yorkais, les Américains affirment continuellement leur appartenance à un système — tout cela, le touriste l'a vu de nombreuses fois à la télévision, dans les films, dans les romans et dans les journaux. Un Français connaît mieux l'environnement quotidien des Américains que celui des Allemands.

Pourtant, aujourd'hui il voit l'Amérique en vrai. Il voit tous ces objets disposés au même instant autour de lui et non chacun d'entre eux séparément sur un petit écran. Il a traversé l'écran et le décor l'environne de toute part. Dans un premier temps, il n'est qu'un spectateur. Il reconnaît les objets, mais pas la sensation qu'ils produisent.

C'est en achetant un donut à Times Square ou un billet de train à Pennsylvania Station, en faisant la queue devant un cinéma, en essayant de dormir dans une chambre bruyante et surchauffée que peu à peu les États-Unis prendront une réalité pour lui, que l'expérience quotidienne remplacera la culture et les souvenirs.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - Tours - (lien permanent)

Le trou du World Trade Center

Autres notes sur ce voyage à New York

Le World Trade Center a été détruit en septembre 2001 par des terroristes. Ils ont détourné des avions de ligne et les ont projetés contre les deux tours, qui se sont effondrées quelques dizaines de minutes plus tard.

Raconter ainsi la chute du World Trade Center produit un effet étrange : les faits sont tellement connus qu'un récit objectif est inutile. Il faut l'aborder avec un autre point de vue. Comme par exemple : le World Trade Center à New York, aujourd'hui, ça ressemble à quoi ?

C'est d'abord un grand trou. Ce trou s'appelle Ground Zero. Ground Zero ressemble à un terrain vague comme on en voit dans tous les chantiers du monde : une vaste surface de terre accidentée, quelques machines, des morceaux de ferraille, une palissade qui en fait le tour. La seule différence, c'est que ce terrain vague n'est pas la promesse d'un nouvel immeuble ; c'est l'empreinte d'une destruction.

Sobres pour une fois, les autorités américaines ont planté quelques drapeaux ça et là, ainsi qu'une croix faite de poutres métalliques prélevées, on le suppose, sur le site. Les visiteurs, à la fois touristes et pélerins, se pressent autour des barricades pour voir l'endroit où « ça » s'est passé.

Sur les côtés, les immeubles environnants portent les cicatrices du choc. Certains sont toujours fermés. Des câbles longs de deux cents mètres les retiennent au sol, comme pour les empêcher de se disloquer.

Au coin de la place, une petite chapelle et son vieux cimetière, anachroniques dans ce quartier de gratte-ciels, sont devenus un mémorial. Les New-Yorkais ont recouvert les grilles de messages, de photos, de souvenirs souvent collés sur des vêtements. Comme les admirateurs de Lady Di au pont de l'Alma, face à une catastrophe imprévisible, ils ont élaboré des rituels inédits pour exprimer leur peine et rendre hommage à leurs morts.

Le trou du World Trade Center, c'est aussi les traces qu'il laisse dans New York : les photos du site qui ressassent l'image des tours avant, pendant et après leur chute ; les tee-shirts qui s'écrient « J'♥ NY plus que jamais » ; la boutique de SoHo, toujours pleine de clients, qui ne vend que des documents relatifs au 11 septembre. Ce sont aussi les librairies de New York qui, toutes, consacrent un ou plusieurs présentoirs à l'événement. Des albums de photos rappellent l'histoire des deux tours. Des livres de grand format conservent la mémoire des victimes, avec leur nom, leur biographie et leur image. D'autres ouvrages mettent en vedette les pompiers, héros choisis par l'Amérique. Des visages mâles sourient sous des casques luisants. Ils sont morts pour leur travail et pour les New-Yorkais, comme ils auraient pu mourir dans un incendie banal sur la 9ème avenue ; mais, parce qu'il s'agissait d'un acte terroriste, ils sont devenus des combattants de la liberté morts pour l'Amérique et donc pour l'humanité. « Pompier » est devenu un synonyme de « héros » dans la langue américaine d'aujourd'hui.

New York est une très grande ville et ce trou, si grand soit-il, ne suffit pas à la déséquilibrer. Ground Zero est d'ores et déjà entré dans le paysage et dans l'histoire de New York comme une facette supplémentaire de la ville, pas comme un bouleversement absolu. Dès qu'on a passé le coin de la rue, l'animation de Broadway reprend le dessus, Wall Street s'active comme avant, les marchands de rues encombrent les trottoirs de SoHo, le quartier chinois continue à empiéter sur le quartier italien, les touristes se pressent à l'entrée de l'Empire State Building, les publicités illuminent Times Square et les vélos sillonnent les allées de Central Park. La ligne d'horizon n'a pas été détruite par la disparition du World Trade Center, elle a simplement été modifiée. Elle a absorbé son absence comme elle absorbera, un jour, son retour.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (2)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

9/11, SoHo, Loisaida, 42ème rue : comment on invente des noms

Autres notes sur ce voyage à New York

La langue anglaise est moins sacrée que la langue française. Elle n'est pas octroyée par une autorité supérieure. Aucune académie ne prétend la régir. On crée facilement et sans mauvaise conscience de nouveaux termes comme « Ground Zero » pour désigner le site du World Trade Center après la disparition du World Trade Center.

On charcute les mots, on réduit les expressions en sigles. Le Président George W. Bush n'est plus désigné que par l'une de ses initiales, W. New York City s'écrit NYC. Le plus populaire des slogans de tee-shirts est I♥NY, où la langue d'un pays laisse presque la place au hiéroglyphe international. Les attentats du 11 septembre 2001 ont suivi le même processus : tout le monde comprend que le WTC est le World Trade Center et l'événement lui-même est désigné simplement par sa date réduite à 4 caractères : 9/11. Prononcez « nine-eleven ». On parle donc de la destruction du WTC, des terroristes du nine-eleven, des conséquences du nine-eleven sur la politique de sécurité. Vient alors à l'esprit l'autre nine-eleven, le 911, qui est le numéro téléphonique d'urgence aux États-Unis.

Qui crée ces abbréviations ? Elles reflètent tellement l'esprit dans lequel les Américains pratiquent leur langue que le créateur est sans doute multiple. Dans un cas cependant, celui des quartiers de Manhattan, l'origine des surnoms les plus communément utilisés aujourd'hui semble bien identifiée : il s'agit des agences immobilières. Pour comprendre ces surnoms, il faut savoir que les rues du centre historique, dans la pointe sud de Manhattan, portent des noms et non des numéros ; que les principaux axes sont Broadway, dans le sens nord-sud, Canal Street, orientée est-ouest, et plus au nord Houston Street, parallèle à Canal Street. SoHo est donc le quartier situé South of (au sud de) Houston Street. TriBeCa est le Triangle Below (en-dessous de) Canal street (entre la rivière Hudson à l'ouest et Broadway à l'est, TriBeCa étire la pointe de son triangle au sud jusqu'à Ground Zero). NoLIta est au nord de Little Italy, le quartier italien situé à l'est de Broadway. J'ai même vu un NoHo au Nord de Houston Street.

Ce n'est pas tout. Au nord du centre historique, les quartiers utilisent souvent de simples qualifications géographiques. L'île a été divisée en Lower et Upper Manhattan (Lower au sud, Upper au nord), West et East Side, d'où, par croisement, les quartiers de Lower East Side, Upper West Side... Greenwich Village s'est ainsi doublé d'un East Village de l'autre côté de Broadway. Le cas le plus étrange celui de Loisaida Avenue : ce nom représente la manière dont les Hispaniques sont censés prononcer le nom de leur quartier, Lower East Side. Ce nom est utilisé sur des plaques de rue officielles.

Quant aux noms de rues, on connaît dans le monde entier le schéma des numéros de rues et d'avenue à New York : de la 42ème rue à Broadway.

A l'origine, comme les Européens, les New-Yorkais donnaient aux rues des noms de lieux ou de personnalités. C'est le cas dans toute la partie basse de Manhattan, celle dont l'ancienneté se devine dans le tracé irrégulier des rues : Wall Street (où il y a eu un mur comme il y a eu des prés à Saint-Germain-des-Prés), Church Street, Elizabeth Street ; la rue du Pin, la rue du Cèdre, la rue de l'Eau, la rue Large (qui paraît bien étroite depuis que les gratte-ciels du quartier financier ont remplacé les maisons de bois) et les prévisibles rues Washington, Franklin, Lafayette, Monroe...

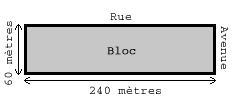

|

En 1811, une Commission a découpé en rues et en avenues tout le territoire situé au nord de la 14ème rue, c'est-à-dire les trois quarts de l'île. Comme Jefferson pour les nouveaux États de l'Ouest, elle a choisi la ligne droite et le quadrilatère. C'est le quadrillage régulier que tout le monde associe aujourd'hui à New York. Une décision d'urbanisme a donné d'un seul coup leur nom à douze avenues et cent-cinquante cinq rues, soit la grande majorité des voies actuelles de Manhattan. Les cartes de l'époque représentaient ces voies plusieurs dizaines d'années avant qu'elles soient effectivement réalisées. L'uniformité des noms de rue et des dimensions de blocs, qui est parfaite sur la majeure partie de l'île, a aussi des avantages pour le promeneur. New York est la ville au monde où il est le plus facile de trouver son chemin. La régularité parfaite du tracé et la numérotation des axes permet au piéton de calculer facilement la distance qui sépare deux points de Manhattan.

De nos jours, on utilise à nouveau des noms de lieux, de personnages ou d'idées dans des quartiers séparés du quadrillage traditionnel, comme le vaste espace de Battery Park City, construit sur la mer avec la terre extraite du sol lors de la construction du World Trade Center. On donne aussi couramment un nom supplémentaire à une avenue existante sur une partie de son parcours : ainsi l'Avenue of the America, au sud de Central Park, et le Malcolm X Boulevard, au nord, sont-elles en fait deux sections de la même Sixième Avenue...

On voit bien à New York que la signification du nom d'une rue n'a pas beaucoup d'importance. On s'attache autant à une rue numérotée qu'à celle qui porte un nom plus significatif. La 42ème rue, la 5ème avenue ont des noms aussi évocateurs pour un citoyen de New York que les Champs-Élysées ou le boulevard Saint-Michel pour un Parisien. Le cinéphile qui fait la queue sur le boulevard parisien ne pense pas plus à l'archange qui lui a donné son nom qu'à Haussman qui a décidé de sa création. Pourtant, si un maire de Paris ou de New York décidait de modifier ces noms, nul doute que les habitants seraient désemparés à l'idée de perdre des symboles arbitraires que l'histoire a chargés de connotations aussi riches.

Et Big Apple ? Le surnom de New York, très populaire dans les années 40, est aujourd'hui trop connu dans le monde pour que les New-Yorkais continuent à l'utiliser. Les journaux branchés parleront plutôt de « Gotham ».

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (2)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Passants à New York

Autres notes sur ce voyage à New York

Formules de politesse

Dans un café de Tribeca j'écris quelque chose, assis face à la fenêtre et isolé de mon environnement par le bruit d'un ventilateur. Soudain j'entends une voix tout près de moi. La phrase est brève, il me faut un petit instant pour la comprendre : « Anybody seating here? », quelqu'un est assis ici ? Je réponds que non, personne n'est assis ici, mon interlocuteur peut prendre la chaise. Il l'emporte sans un mot de remerciement et disparaît. Les manières des New-Yorkais sont encore plus abruptes que celles des Parisiens. A Paris, pour demander l'heure ou le chemin, on commence en général par « s'il vous plaît » ou « excusez-moi ».

La formule de politesse permet d'attirer progressivement l'attention d'une personne avant de lui communiquer un message. « Pardon, s'il vous plaît... », et la personne se rend compte qu'on s'adresse à elle, elle devine même sans doute à demi ce qu'on va lui demander. Elle devient un interlocuteur. Parfois cela va trop loin : à Paris, celui qui abuse des formules de politesse risque d'être pris pour un mendiant maladroit.

Quémandeurs

Le comportement des quémandeurs n'est pas le même à New York qu'à Paris. En cinq ou six trajets en métro, je n'ai vu qu'un seul mendiant. Les passagers ont levé la tête pour écouter son argumentaire, ce qui montre qu'ils n'y sont pas aussi habitués que les Parisiens. En revanche, on ne peut guère s'asseoir dans un parc sans être sollicité par les demandes les plus diverses : dès le premier soir, dans Madison Square, une jeune femme fait la promotion d'un spectacle de poésie en plein air ; un autre jour c'est un cireur de chaussures dans Washington Square ; puis une femme à Staten Island, dans un endroit où pourtant les touristes, cible habituelle des mendiants, sont bien rares ; et pour finir, à nouveau dans Madison Square, un magicien pitoyable qui rabâche un discours incompréhensible sur un centre d'aide aux enfants avant d'évoquer une piscine bien agréable dans le quartier...

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Chinatown, Little Italy, SoHo

Autres notes sur ce voyage à New York

Chinatown mérite le détour, mais le Parisien du 13ème arrondissement se sent un peu chez lui : il suffit de remplacer l'architecture parisienne par des immeubles new-yorkais en brique avec un escalier de secours sur la façade. Il faut aussi multiplier la hauteur des bâtiments et l'étendue du quartier par deux ou trois. La différence entre le 13ème arrondissment et Chinatown, c'est la différence entre Paris et New York. Le quartier est animé, contrairement à un morne petit quartier chinois que j'ai vu à Washington, derrière une pompeuse arche multicolore.

Plus intéressante est la frontière entre le quartier chinois et le quartier italien. Cette frontière disparaît peu à peu. Les banderoles de Mulberry Street ont beau proclamer haut et fort l'identité de Little Italy, on voit très nettement que les commerces et restaurants chinois progressent dans le quartier italien, se glissent entre les pizzerias et les dépassent même vers le nord.

De l'autre côté de Broadway, Soho suit le même processus de transformation que Saint-Germain-des-Prés : les galeries d'art, comme les librairies dans le quartier parisien, laissent la place à des boutiques de fringues. Restent les étonnants immeubles métalliques : dans un effort décoratif un peu dérisoire, ils reprennent les colonnes et chapiteaux de l'architecture classique.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Banlieue américaine

Autres notes sur ce voyage à New York

Staten Island est la banlieue typique des films américains. Les maisons sont accueillantes et bien entretenues, le terrain descend jusqu'à la rue en pente douce, la porte d'entrée se dresse fièrement au sommet d'un petit escalier et l'utilisation de planches horizontales donne aux murs l'apparence du bois. Les rues larges et calmes sont bordées d'arbres et de sentiers favorables aux piétons.

L'élément le plus exotique, pour le touriste français, est le drapeau américain. Accroché sur la façade des maisons, il peut consister en une simple feuille A4 collée à une fenêtre ; cela peut aussi être un vaste tissu flottant au bout d'une hampe. Les couleurs sont parfois délavées par les années : la prolifération des drapeaux n'est donc pas une simple mode causée par les attentats de 2001. A quoi sert-il ? C'est bien sûr un symbole par lequel chacun affirme les valeurs auxquelles il croit. Quelles valeurs ? Peut-être cela sera-t-il pour un habitant la grandeur des États-Unis, pour son voisin la liberté que le pays garantit à ses citoyens et apporte au monde. Ce drapeau a aussi un rôle décoratif : qu'il soit accroché au balcon ou planté dans un massif de fleurs, ses couleurs agitées par le vent contribuent au charme de la façade.

Tout respire le calme d'une vie familiale préservée du monde extérieur et en même temps ouverte sur la vie de quartier. C'est pour cela que Hollywood place la plupart de ses films d'horreur dans des banlieues résidentielles : sur Broadway, un tueur passerait inaperçu.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (2)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

L'écrivain professionnel

Autres notes sur ce voyage à New York

Dans chaque pays les librairies ont un rayon qui indique leur appartenance nationale. En Angleterre, elles ont toujours une série de volumes sur les mœurs si amusantes des Français. Les librairies françaises, elles, exposent en bonne place les essais qui critiquent la politique américaine. Les librairies new-yorkaises, en plus de la grande table consacrée au 11 septembre, ont un rayon plus inattendu consacré les techniques d'écriture. On appelle cela le « creative writing ».

Dans les distributeurs de magazines qui, à chaque carrefour, distribuent les journaux les plus variés, on trouve des prospectus pour des cours d'écriture. A première vue cela surprend : les Américains se passionnent-ils donc pour l'écriture, eux que nous avons une tendance instinctive à considérer comme tellement plus matérialistes que nous ?

En fait, ils ne conçoivent peut-être pas le métier d'écrivain exactement de la même manière que nous.

Le métier d'écrivain, en Europe, n'est pas un métier. L'écrivain est vu comme un artiste solitaire. Il choisit ses thèmes d'écriture en fonction de ses obsessions, et non après une étude de marché. Certes il lui faut fournir un travail énorme, car, on le sait, l'art c'est 10 % d'inspiration et 90 % de transpiration, mais la passion qui le soutient est le résultat d'une nécessité intérieure et non de l'ambition. Le modèle de l'écrivain européen est Jean Rouault ou Michel Houellebecq : petit employé obscur, il obtient le succès le jour où son talent rencontre enfin les aspirations du public. Voilà pour le cliché européen.

L'écrivain américain serait au contraire un professionnel. Il commencerait par acquérir une technique d'écriture en prenant des cours ou en lisant des livres, puis il choisirait un thème en fonction des goûts du public. Il apprendrait enfin à promouvoir son œuvre auprès des éditeurs et du public. Sa passion serait une volonté de réussir, c'est-à-dire de trouver le succès public, mesuré en dollars plus qu'en nombre d'exemplaires. On trouve ainsi sur Internet des documentations qui expliquent, sans pudeur particulière, tout ce qu'il faut faire pour devenir un écrivain : choisir des sujets en vogue auprès des revues, suivre scrupuleusement les conventions en usage pour la présentation du manuscrit, ne pas s'offusquer des corrections exigées par l'éditeur, s'intégrer à la communauté des écrivains.

Les cours de « creative writing » dont les prospectus traînent sur les trottoirs de New York doivent ressembler à ce que l'on voit dans les films américains un peu intello : un écrivain raté réunit à heure fixe des étudiants suspendus à ses lèvres et leur fait rédiger des textes de fictionx qu'ils critiquent en commun ; la valeur du texte sera déterminée entièrement par la réaction du public.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

New York au mois d'août

Autres notes sur ce voyage à New York

New York est sublime à l'automne, lorsque l'été indien enflamme les feuillages de Central Park. La cité et la nature trouvent à ce moment de l'année un équilibre miraculeux. Le promeneur ressent alors un sentiment de communion avec le monde entier. Du moins, c'est ce que l'on dit, car moi, j'y suis allé au mois d'août, en pleine canicule.

Chaque soir la télévision répétait les mêmes bulletins météo et faisait les mêmes reportages sur des citadins à la recherche d'un peu de fraîcheur. Time Out, le très branché magazine des sorties à New York, proposait un reportage sur les endroits où on peut (ou ne peut pas) se promener nu dans la ville. On n'était guère rassuré en lisant dans le New Yorker le récit passionnant d'une vague de chaleur à Chicago, il y a quelques années : l'insuffisance des normes de climatiseurs, qui n'étaient pas prévues pour de telles chaleurs, avait causé la mort de nombreuses personnes trop âgées ou trop pauvres.

Dehors il faisait 30 degrés, parfois 32 ou 34. En France ce n'aurait pas été une température excessive, mais à New York l'humidité rendait la chaleur particulièrement pesante. Elle s'accompagnait d'une odeur qui faisait penser à une poubelle déversée sur un goudron surchauffé. La nuit se passait à hésiter entre l'air trop chaud et la climatisation trop bruyante. Au cours de la journée, on finissait par se réfugier dans les magasins.

La pluie elle-même n'y pouvait rien. En France, une bonne averse nettoie l'air, fait baisser la température et laisse dans l'atmosphère un certain sentiment d'euphorie. A New York, après des jours et des jours de chaleur et de soleil, une violente averse m'a agréablement surpris en sortant d'un restaurant de Times Square, et j'ai cru que c'en était fini de ce temps insupportable. Je me trompais : il faisait toujours aussi chaud et l'humidité avait encore augmenté.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (18)

01 octobre 2002 - New York 2002 - (lien permanent)

Inwood Hill Park

Autres notes sur ce voyage à New York

On arrive à Inwood Hill Park en contournant une petite baie presque fermée, couverte de vase et de plantes aquatiques. Les Dominicains du quartier viennent s'y promener en famille. Plus loin, un gigantesque pont enjambe un fjord qui circule entre des collines escarpées. Sur l'autre rive, un gros immeuble surplombe une falaise ; comme les rocs manquent pour soutenir sa masse, il s'appuie sur des pilotis. De nombreux sentiers s'enfoncent en lacets dans la forêt, où l'on salue les rares promeneurs comme dans les chemins de montagne. On pourrait s'y perdre si on ne passait, de temps en temps, sous une voie rapide qui longe la crête.

Ce vaste morceau de nature sauvage et spectaculaire ne se trouve pas à deux cents kilomètres de New York, mais juste à côté de Broadway. Pas à Wall Street ni à Times Square, certes, mais à la pointe nord de Manhattan, à l'endroit où l'ancien sentier indien, la grande avenue de New York, termine une course de vingt kilomètres juste avant d'entrer dans le Bronx.

Autres notes sur ce voyage à New York

Publié par thbz at octobre 01, 2002 | Commentaires (0)