From the Dust to the Stars

You

Voici une œuvre d'art, sa description et un texte présentant l'exposition dont elle fait partie. Explique-moi plus en détail.

ChatGPT

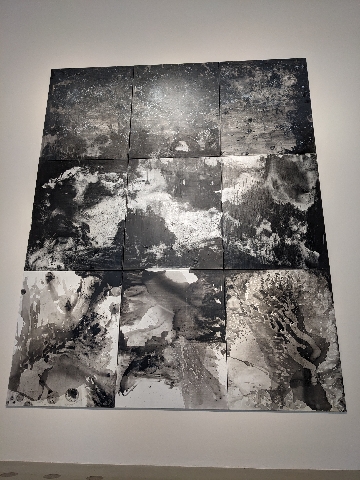

L'œuvre que vous avez partagée s'intitule "Z Prachu Hvězd (Enneaptych)" ou "From the Dust of the Stars" et est une œuvre d'art réalisée en 2022 par l'artiste Kamila Ženatá. C'est une œuvre abstraite composée de neuf toiles séparées (d'où le terme enneaptyque) disposées pour former un grand tableau. Ces toiles utilisent de l'acrylique sur toile et présentent une palette de couleurs principalement en noir, blanc et gris, avec des textures et des motifs qui semblent évoquer des éléments naturels ou cosmiques.

Le texte associé indique que Kamila Ženatá a commencé sa carrière artistique en illustrant un poème de Václav Hrabě pour sa thèse de diplôme à l'Académie des Beaux-Arts de Prague en 1979. Depuis, son travail a évolué, passant de l'art graphique et du dessin à la vidéo, la peinture à grande échelle, le texte et les installations conceptuelles élaborées. Ses œuvres récentes, y compris celle-ci, sont décrites comme de grandes toiles abstraites reflétant un ensemble de références allant du microcosme au macrocosme, du symbolisme du mycélium aux étoiles, interprétant de manière picturale les principes évolutifs.

La description souligne également l'intérêt de l'artiste pour la psychothérapie psychanalytique et l'imagination active, ainsi que pour l'inconscient et les rêves comme enregistrements de la mémoire collective et individuelle, ce qui influence fortement son art. Ženatá est décrite comme cherchant constamment à comprendre le mystère de l'existence humaine et l'ordre du monde, tout en explorant ce qui est caché et ce qui nous transcende en tant qu'êtres humains.

Dans l'exposition, l'artiste invite le spectateur à un retour imaginaire à l'essence des choses, "là où tout est comme à l'aube du monde", offrant une expérience méditative qui encourage la réflexion sur notre origine et notre place dans l'univers.

You

Certes, mais ne te contente pas de paraphraser le texte. Concentre-toi sur l'œuvre et cherche à expliquer plus en détail ce qu'elle peut signifier.

ChatGPT

L'œuvre "From the Dust of the Stars" peut être interprétée comme une exploration visuelle de la création et de la transformation. Les neuf toiles ensemble semblent raconter une histoire de genèse et d'évolution, une allusion au poème que Ženatá a illustré au début de sa carrière. Le titre lui-même fait référence à une origine cosmique, suggérant que tout vient des étoiles, une idée souvent évoquée pour dire que les éléments constitutifs de la vie ont été forgés dans des étoiles anciennes.

Visuellement, la composition abstraite mélange le chaos avec des formes qui peuvent évoquer des galaxies, des nébuleuses ou des paysages terrestres, ce qui reflète la dualité du microcosme et du macrocosme. L'utilisation de noir et de blanc avec des nuances de gris peut représenter l'interaction entre la lumière et l'obscurité, la naissance et la destruction, ou encore l'inconnu et la révélation. La texture sur les toiles donne une sensation de profondeur et de dynamisme, comme si chaque coup de pinceau était une métaphore des forces de la nature en action.

La manière dont Ženatá utilise le mycélium dans son symbolisme est particulièrement frappante. Le mycélium, qui est la partie végétative d'un champignon, est un réseau souterrain qui connecte les plantes et permet la communication et le transfert de nutriments. Il est possible que Ženatá l'utilise comme une métaphore de la conscience qui relie tous les êtres vivants, soulignant l'unité sous-jacente de la vie.

En somme, cette œuvre pourrait être une méditation sur l'origine de la vie, l'interconnexion de toute existence, et les forces primordiales qui animent l'univers. Elle invite à la contemplation et suggère que même dans l'abstraction, il y a un ordre et une beauté qui peuvent nous amener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du cosmos.

You

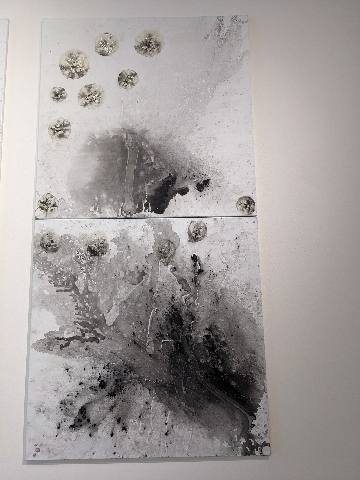

Explique de même cette œuvre de la même artiste, intitulée "Transformation (dyptych)".

ChatGPT

Cette œuvre intitulée "Transformation (Dyptique)" est une autre pièce fascinante de Kamila Ženatá qui semble poursuivre le dialogue entre abstraction et représentation, intérieur et extérieur, minuscule et vaste. Divisée en deux panneaux, l'œuvre offre un contraste visuel entre les espaces ouverts et denses, les textures fluides et les empreintes plus détaillées.

Les cercles marqués sur la partie supérieure du tableau peuvent représenter des cellules vues au microscope ou des corps célestes vus dans un télescope, suggérant encore une fois cette dualité entre le micro et le macro. Cela pourrait aussi indiquer des processus cycliques, comme les phases de la vie ou les cycles de la nature, alignés avec le concept de transformation.

Les textures et les motifs employés semblent dynamiques et en flux constant, évoquant les forces naturelles de croissance, de décomposition, et de renaissance. Il y a une sensation de mouvement organique, comme si l'on assistait à la métamorphose d'un état de la matière à un autre.

En résumé, cette œuvre pourrait être interprétée comme une représentation visuelle de la transformation continue à travers le temps et l'espace, soulignant la nature éphémère et pourtant éternelle de l'existence. Elle illustre peut-être la transition entre différents états d'être, rappelant que le changement est la seule constante dans l'univers.

(Dans une exposition au centre d'art contemporain DOX, à Prague.)

Publié par thbz le 10 mars 2024

(lien permanent)

| Commentaires (0)

12 décembre 2023 - - (lien permanent)

X4

Ceux qui ont vu Squid Game reconnaîtront peut-être l'acteur Lee Jung-jae. Les quatres figures plus petites sont quatre chanteurs de pop coréenne.

L'intitulé écrit en coréen (il est facile, de nos jours, de le déchiffrer) signifie « exposition universelle de Busan 2030 » : c'est donc une publicité pour la candidature de cette ville, pour laquelle Lee Jung-jae a fait d'innombrables campagnes publicitaires au cours des années récentes. On reconnaît d'ailleurs, au bas de l'affiche, le front de mer caractéristique de Busan.

Une inscription résistera toutefois aux traducteurs automatiques : la lettre X qui structure la composition et le chiffre 4 placé à son côté.

Seul un Coréen peut apporter l'explication. 4 se dit « four » en anglais, mais le son « f » n'existe pas vraiment en coréen, où il se confond avec « p ». C'est difficilement compréhensible pour un Français, qui considère ces deux consonnes comme très éloignées l'une de l'autre, mais l'initiale du mot « France » en coréen est celle qui sert aussi à transcrire le son « p » (프랑스, peurangseu).

« four », c'est donc, phonétiquement, « pour » ou, puisque seules les deux premières lettres de ce mot sont réellement prononcées, « po ». Quant à la lettre X, elle se prononce « ex » en anglais.

En assemblant ces éléments, « X4 » signifie donc « expo », abréviation qui, quoique française, est couramment utilisée en anglais pour désigner les expositions universelles (World's fair ou exhibition).

Il s'agit donc d'une publicité pour l'exposition, mais c'est aussi le nom d'un groupe de K-pop créé spécialement pour l'occasion avec ces quatre chanteurs.

Tout ceci avant que le Bureau international des expositions ne décide, fin novembre, que l'exposition universelle de 2030 serait organisée par Riyad.

Publié par thbz le 12 décembre 2023

(lien permanent)

| Commentaires (0)

18 septembre 2023 - Corée - (lien permanent)

Météo des pêcheurs

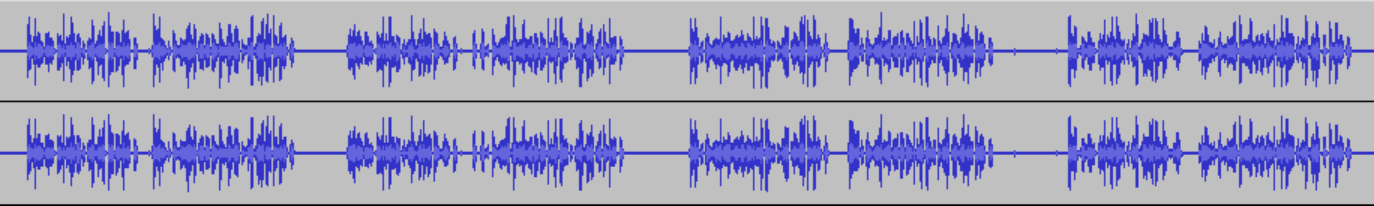

C'est une radio coréenne, il est près de 5 heures du matin là-bas, neuf heures trois quarts du soir ici ; dans un flux de paroles que l'on ne comprend pas, un mot revient régulièrement et, celui-là, on le comprend : « hektôpa-askal ».

La voix traîne un peu, s'accroche aux consonnes, allonge les voyelles. Le rythme est absolument régulier, le ton monte et descend à chaque fois de la même manière, et toutes les six secondes exactement il est question d'hectopascals.

C'est la « météo des pêcheurs » (어업기상통보), diffusée tous les jours de 4h 42 à 4h 54 du matin sur la radio publique coréenne KBS 1.

Car à une époque où on peut consulter la météo dans le creux de sa main où que l'on soit, la météo marine qui a disparu depuis 2016 en France existe toujours en Corée. Dans un pays qui adopte les nouveautés plus vite qu'aucun autre, où les librairies étaient envahies par des livres sur ChatGPT alors qu'on découvrait à peine ce programme en France, dans cette Corée hyper-technologique il reste encore un humain pour énoncer dans le poste de radio, sur un ton aussi immuable que les annonces de l'horloge parlante (elle aussi disparue), une succession de chiffres qui pourrait tout aussi bien être engendrée par quelque robot lisant une base de données.

Le bulletin comprend deux parties. La première donne la météo marine proprement dite, parcourant pour cela les côtes de la Corée et des pays environnants. La seconde annonce le temps dans plusieurs dizaines de ville de la Corée et des pays environnants, tel qu'il a été mesuré quelques dizaines de minutes avant la diffusion du bulletin. Pour chaque lieu sont donnés trois éléments précis : la direction et la vitesse du vent, la pression atmosphérique et la température. On passe de la Russie à la Corée du Nord, de la Corée du Nord à celle du Sud, puis au Japon et enfin en Chine.

Les pêcheurs écoutent-ils vraiment ce bulletin ? Est-ce un vestige de la modernité que la Radiodiffusion coréenne maintient au nom d'un certain service public de la poésie ? Et surtout, à quoi sert-il de savoir s'il pleuvait tout à l'heure à Pohang, à Sapporo ou à Pékin, et à quelle vitesse le vent soufflait en pleine nuit ?

On peut donc l'écouter uniquement pour cette inaltérable scansion des données météorologiques : le nom du lieu, une pause brève, puis le trio du vent, de la pression atmosphérique et de la température, puis une nouvelle pause. L'ensemble de la phrase prend élan sur ce mot « hektôpa-askal ».

En 2006 le rite était exactement le même et le bulletin s'achevait au son du même carillon.

Ce bulletin a ses amateurs discrets, on le devine à la longueur un peu obsessionnelle de la page coréenne sur Wikipédia : quelqu'un a pris soin de dresser la liste de tous les lieux décrits par le bulletin en précisant les habitudes des deux météorologues qui se relaient dans cette émission, car ils ne présentent pas le bulletin exactement de la même manière. Chaque auditeur doit avoir son météorologue préféré.

L'article de Namu-wiki (sorte de Wikipédia coréen, en plus créatif et moins rigoureux) consacré à l'un de ces deux métérologues avoue plus ouvertement la fascination qu'exerce cette émission : « On pourrait le qualifier de présentateur météo ordinaire, mais il fait l'objet d'un culte étrange en raison de son accent inhabituel (...). Il est aussi étrangement addictif lorsqu'il décrit le temps qu'il fait dans les pays voisins de la péninsule coréenne, en particulier le Japon, la Russie et la Mandchourie. Il prononce des noms de lieux comme Vladivostok et Khabarovsk, ainsi que les températures et les pressions barométriques, avec un bégaiement caractéristique qui, associé aux conditions climatiques extrêmes de ces régions (il y fait très froid, surtout en hiver), instille un sentiment d'effroi inexprimé chez l'auditeur. » (traduction Deepl). Même pour les rares élus qui, là-bas, l'écoutent, derrière cette voix semble s'entrouvrir un inexprimable ailleurs.

Publié par thbz le 18 septembre 2023

(lien permanent)

| Commentaires (0)

30 août 2023 - États-Unis - (lien permanent)

Les trottoirs de New York

Il est difficile de trouver une vraie, grande place publique à New York. Les gens se retrouvent certes à Times Square, partiellement réservé aux piétons, sur l'esplanade du Rockefeller Center ou du côté du Lincoln Center, mais il y manque ces espaces publics vastes que l'on retrouve dans les villes européennes, à peu près vides la plupart du temps, sans affectation précise et donc susceptibles d'accueillir les activités les plus diverses.

Du coup, ce sont les trottoirs qui, à New York, jouent le rôle de nos grandes places publiques (Gotham Gazette, The Sidewalks of New York).

Toutes les rues, à Manhattan, sont bordées de trottoirs de chaque côté. Rien de surprenant pour un Parisien, mais ce n'est pas le cas dans toutes les grandes métropoles. À Séoul, les petites rues sont souvent dépourvues de trottoirs et on doit marcher en évitant aussi bien les voitures, heureusement assez rares dans ces quartiers, que les commerces qui n'hésitent pas à déborder sur la chaussée.

Assez larges, bien organisés, les trottoirs new-yorkais permettent en effet la déambulation des badauds qui, à Paris, est quelque peu entravée par la multiplication des occupations spécifiques, telles que les « pistes » cyclables délimitées par un simple trait sur le sol, ou l'omniprésence des piquets métalliques.

L'aspect des trottoirs est le résultat d'un mode de gestion plutôt surprenant pour les Français, puisqu'il fait intervenir les riverains eux-mêmes, soumis à une régulation forte de la part de la puissance publique.

L'entretien des trottoirs relève en effet de la responsabilité des propriétaires des immeubles voisins. Ils doivent, à leurs frais, réparer le sol, balayer et retirer les ordures, ainsi que la neige (NYC Sidewalks: A Property Owner's Guide). Ils sont responsables des accidents causés par le mauvais état des trottoirs (New York City Administrative Code, § 7-210).

La cité de New York n'assure l'entretien et la réparation des trottoirs que lorsqu'ils bordent des terrains qui lui appartiennent ou des maisons de trois familles au maximum, soit moins de 1 % de la surface totale des trottoirs.

Cette responsabilité des riverains ne signifie pas que la puissance publique est absente. Au contraire, la ville de New York publie un Street Design Manual qui définit dans tous leurs détails l'organisation des rues et en particulier des trottoirs : matériaux, éclairage, mobilier urbain, arbres et autres éléments paysagers...

Ce guide explique ainsi que le mobilier urbain est placé systématiquement dans la section du trottoir qui longe la chaussée, de manière à laisser le reste du trottoir aux piétons car la marche est « le moyen de transport le plus utilisé à New York City ».

Les instructions sont très détaillées : la zone située à moins de 18 pouces de la bordure du trottoir doit être libre de tout obstacle, rien ne doit être placé dans le quadrant d'angle, et ainsi de suite. Comme à Paris, des rampes pour personnes en chaise roulante (ou valises) sont installées à chaque passage pour piéton.

Le mobilier urbain ressemble à celui qu'on trouve à Paris : les bancs sont tout aussi hostiles aux sans-abris qu'à Paris et la mauvaise graine des faux bancs s'y répand également. Les abribus sont signés JC Decaux ; de même, les horodateurs, fournis par la société française Flowbird, sont exactement identiques à ceux qu'on voit à Paris. On trouve également des équipements pour garer les vélos personnels ou de location ou recharger les véhicules électriques.

Les trottoirs de New York se distinguent toutefois de ceux de Paris par la présence de sièges temporaires gérés par les commerces. Les cabines téléphoniques ont été remplacées par des grands panneaux qui fournissent à la fois des informations, un accès Wifi, une borne d'appel pour les services d'urgence et un port de charge pour les téléphones ; certains panneaux, quelque peu surdimensionnés, ne comportent qu'un plan. On trouve de tout dans les kiosques à journaux, sauf des journaux : je n'ai pu acheter le New Yorker qu'à l'aéroport, le jour du départ. Les distributeurs de journaux et prospectus, toutefois, sont toujours là.

Le trottoir est ainsi organisé de manière aussi systématique et claire que la grille des rues de Manhattan, tracée au nord de Houston Street et de la 14e rue.

Dans ce cadre peut se déployer une autre catégorie d'usage du trottoir que les piétons, mais en lien direct avec eux : les vendeurs de rue. Les plus visibles sont des vendeurs de « halal food », dénomination générique qui recouvre des plats plus ou moins originaires du Proche-Orient, voire de l'Orient en général. Cette cuisine de rue a été inventée par des Égyptiens qui pensaient vendre leurs plats bon marché à leurs compatriotes chauffeurs de taxi, et qui les servent aujourd'hui à tous les New-Yorkais.

Il est plus facile, aujourd'hui, de trouver à New York un « chicken and rice » halal qu'un hot dog. Pour le consommer, il n'est même pas nécessaire de le ramener chez soi ou à son bureau : des sièges sont disponibles un peu partout, et même, bien souvent, des tables de pique-nique.

Ces vendeurs de rue sont soumis à des régulations précises. Leurs véhicules (lorsqu'ils sont mobiles) ou leurs stands doivent être placés dans la partie de la rue qui borde la chaussée, à une distance minimale des entrées de bâtiments ou des accès au métro, et ne peuvent dépasser certaines dimensions.

Le nombre total des licences pour les vendeurs de rue est de 23 000 (Street Vendors in New York City, Street Vending Advisory Board, 2022). Certaines licences sont réservées à des vétérans de guerre, mais les « vendors of expressive matter » ou « First Amendment vendors », eux, peuvent s'installer librement au nom de la liberté d'expression : aucune licence n'est demandée pour vendre dans la rue des livres, des journaux ou des périodiques.

L'ensemble de ces règles contribuent en fait à la lisibilité des trottoirs en alignant ces équipements le long de la chaussée, sans gêner la circulation des piétons comme le font les terrasses de café à Paris. À New York, en période de Covid, un nouveau régime d'autorisation a certes été créé afin de permettre aux restaurants d'installer des tables le long de la chaussée, mais en préservant un passage de 8 pieds pour les piétons (NYC's New Permanent Outdoor Dining Program). Ce régime vient d'être pérennisé, mais avec l'obligation de démonter ces structures l'hiver et avec les protestations d'une partie des habitants: "For residents, it's less curb space, less sidewalk space, less roadbed space, less space to get up and down the block, less quiet, less emergency access. It's just less. It's more for one industry, less for everybody else." (AB7NY, New rules go into effect as outdoor dining becomes permanent in NYC).

Si toutefois le trottoir new-yorkais est une telle réussite, il le doit aussi à son caractère rectiligne : si l'espace paraît si dégagé, c'est aussi parce que la rue est longue et droite et que la vue est aussi libre que les mouvements. Dans un quadrillage parfait de Manhattan, elle serait longue de plus de 15 kilomètres, du sud au nord. Bordée de gratte-ciels qui cachent presque le ciel, certes : mais tout au fond on aperçoit l'horizon et, parfois, un bras de mer. Pas d'urbanisme de dalle, pas de séparation des fonctions : le même chemin dessert une maison de ville, un gratte-ciel de bureaux, un théâtre. Dans une ville où les immeubles se mesurent aux formations géologiques, le trottoir, lui, reste à l'échelle des humains.

Publié par thbz le 30 août 2023

(lien permanent)

| Commentaires (0)

30 mai 2023 - Corée - (lien permanent)

À la recherche des familles séparées

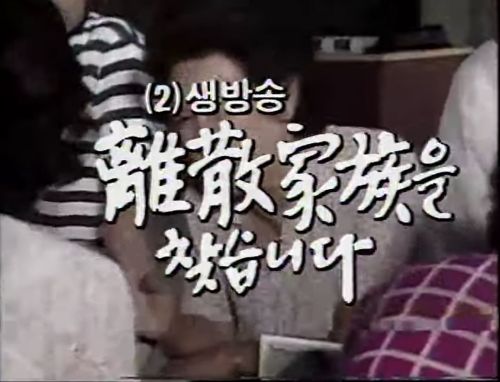

Le 26 juin 1983, la télévision publique coréenne KBS (Korean Broadcasting System) lance un appel aux personnes séparées de leurs proches trente ans plus tôt, lors de la guerre de Corée, et qui n'étaient pas parvenues à se retrouver par la suite.

Quatre jours plus tard, le programme « À la recherche des familles séparées » (이산가족을 찾습니다, Finding Dispersed Families) est diffusé.

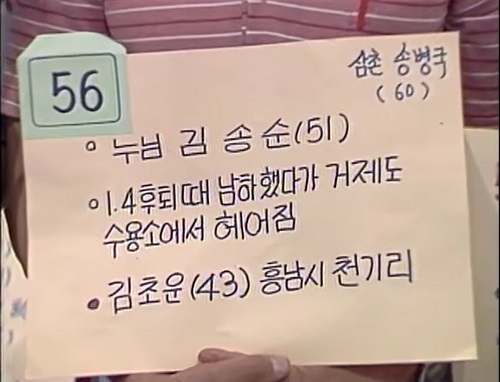

Il commence par quelques témoignages de femmes et d'hommes qui disent : pendant la guerre de Corée je me suis réfugiée à tel endroit, nous avons été séparés, je cherche ma mère, je cherche mon frère. Je ne me souviens même plus de son visage. Puis après une longue introduction par deux présentateurs au visage plein d'empathie, le dispositif se met en place : des dizaines, des centaines de personnes attendent sur les gradins, chacune avec un écriteau comportant sur quelques lignes leur nom, celui de leurs proches, la date et les circonstances de leur séparation. Une dizaine de réceptionnistes, chacune avec son téléphone, vont recevoir les appels sur le plateau même.

La caméra défile devant les quidams selon un protocole immuable : visage, écriteau lu par une voix off, visage à nouveau, dix secondes pour chacun.

Au bout de trois quarts d'heure, pause musicale : un chanteur interprète « Sois fort, Geum Sun-a », une chanson populaire qui parle d'un homme séparé de sa petite sœur pendant la guerre.

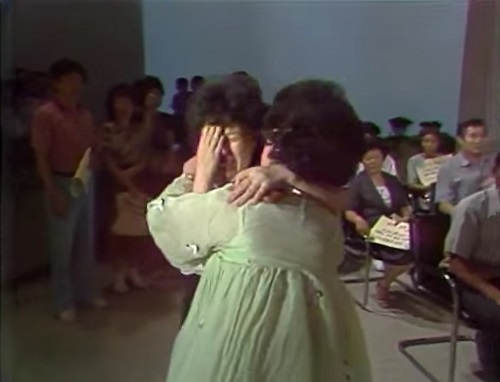

Une heure plus tard, quelque chose se passe : un bruit couvre la voix du présentateur qui lit les écriteaux, les gens se lèvent de leur gradin, applaudissent. La caméra se retourne : deux femmes viennent de se retrouver, elles s'étreignent avec un tel entrain qu'on croirait qu'elles se battent : « Mère... »

Un peu plus tard, une autre femme pleure au téléphone ; le micro s'approche pour capter les premiers mots qu'elle échange avec un proche depuis trente ans. Puis une autre pleure dans les bras de son frère. Et un chanteur entonne un autre air populaire, « Mon foyer, je ne le vois que dans mes rêves ».

Les producteurs avaient prévu que de tels moments seraient le sommet de l'émission ; ils ne seront que son début.

Car les demandes ont été si nombreuses que l'émission va se poursuivre le lendemain, puis la semaine suivante, puis le mois suivant.

Pendant plus de quatre mois, du 30 juin au 14 novembre 1980, la chaîne publique va diffuser le même programme pendant la plus grande partie de la journée. Pendant 450 heures de direct continu, cent mille personnes vont appeler la télévision, la moitié passeront à l'antenne, dix mille retrouveront leurs proches. Même la catastrophe aérienne du 1er septembre, un Boeing 747 coréen étant abattu par l'armée soviétique au-dessus de l'île de Sakhaline, ne peut interrompre le programme : le lendemain, les deux présentateurs commencent par rappeler d'un ton grave qu'il y a eu 269 victimes, puis leur visage reprend son expression empathique et le défilé des pancartes reprend.

Jour après jour, heure après heure, les mêmes images se répètent. La litanie des lectures d'écriteaux est interrompue par des proches qui se sont reconnus sur leur écran de télévision et qui débarquent sur le plateau, ou bien qui apparaissent en duplex depuis une autre ville.

Car plus encore que les retrouvailles sur le plateau, c'est les rencontres à distance qui constitueront l'image fondamentale du programme, la plus forte, celle qui fera de ce programme un monument de l'histoire moderne coréenne.

Cela se passe toujours un peu de la même manière. L'émission est interrompue par un appel qui vient du studio de KBS à Daegu, une grande ville du sud-est du pays. Une femme y est arrivée, elle pense avoir reconnu une dame dont l'écriteau a été présenté à Séoul, un peu plus tôt dans l'émission. Alors l'écran se divise en deux, l'une à gauche, l'autre à droite. Comme dans les films de Brian de Palma, le split screen signale qu'on change de registre, la routine s'interrompt, les deux visages emplissent l'écran et plus rien d'autre n'est important dans le monde.

Calmes au début, ils échangent quelques mots : j'ai perdu ma petite sœur lors de l'attaque du Nouvel-An 1951 à Séoul, ma grande sœur me grondait parce que j'aimais trop les bonbons, j'ai été recueillie par un oncle, les soldats m'ont emmenée quelque part, ma petite sœur avait une cicatrice à la nuque, je n'ai jamais revu ma grande sœur, oui c'est vraiment toi Onni, grande sœur, mon frère, ma mère ; notre père est mort l'an dernier... Sanglots bruyants, larmes en gros plan, émotion irrésistible.

(En réalité j'improvise, je ne comprends pas vraiment ce qui se dit dans cet extrait, mais si elles ne disent pas cela à ce moment-là, d'autres prononceront ces mots un peu plus tard.)

De telles réunions sont ainsi diffusées en direct chaque jour, à chaque heure de la journée.

Une de ces séquences, peut-être, est plus célèbre que toutes les autres. Tout y est : elle est à Jeju, lui à Daejon, ils présentent plutôt bien, ils parlent clairement, ils étaient orphelins pendant la guerre, leurs souvenirs coïncident parfaitement : ils sont frère et sœurs, aucun doute, mais la sœur ne connaît même pas son vrai nom, elle était trop petite quand ils ont été séparés ; alors le frère le lui dit : tu t'appelles Heo, voilà ton nom, tu dois connaître ton nom, même les chiens ont un nom. Ici une version raccourcie sur Youtube, où on peut activer des sous-titres en anglais :

(Version originale là, où on constate que même en direct des images de la guerre ont été superposées à leurs échanges, très longs.)

Le nom est important. D'autres hommes s'expriment ainsi : je ne connais même pas mon vrai nom, je veux savoir comment je m'appelle, dis-moi le nom de ma mère. Et après les retrouvailles : appelle-moi par mon nom, prononce mon nom à voix haute.

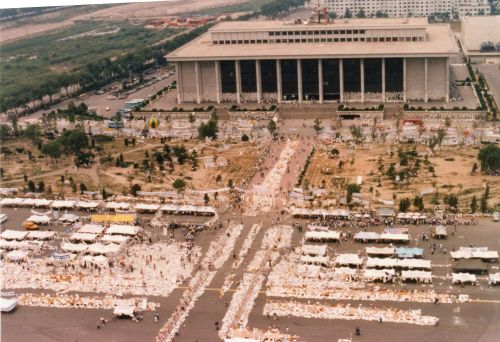

Le programme ne se limite pas au plateau de télévision. Des milliers de personnes s'installent devant le siège de KBS, à Séoul, avec leurs écriteaux, déployant des banderoles et cherchant leurs proches.

Au fil des épisodes, les génériques de début et de fin s'enrichissent au point de devenir un véritable documentaire sur la dimension à la fois intime et universelle du phénomène : retrouvailles et pleurs sur le plateau, occupation du quartier de la télévision par des familles à perte de vue. Les trois premières minutes de l'émission du 13 novembre méritent d'être regardées en continu, sans qu'il soit besoin de comprendre le coréen :

Le cinéma devait s'emparer d'images aussi fortes.

Dès 1985, Im Kwon-taek montrait dans Gilsotteum de larges extraits de l'émission. Voyant ses enfants en larmes devant le poste de télévision, un père de famille commente : « D'après un sondage, 88 % des Coréens pleurent en regardant ces images », avant de rejoindre lui aussi les 88 %. Comme la plus grande partie du grand cinéma coréen d'avant les années 1990, ce très beau film, qui fait d'une famille séparée une métaphore de la séparation des deux Corées, est visible sur la chaîne Youtube de la Korean Film Archive.

Trente ans plus tard, dans Ode to my father (Kukje shijang), succès énorme du cinéma coréen en 2014 (non diffusé en France, où les distributeurs l'ont sans doute jugé trop sentimental), le héros est séparé à la fois de sa sœur et de son père dans la spectaculaire scène initiale à Busan. Cette séparation détermine, sur plusieurs décennies, l'histoire d'une famille chargée par le scénariste de tous les traumatismes de la Corée moderne. C'est par l'émission de 1983 qu'il découvre que sa sœur a été adoptée aux États-Unis :

L'extraordinaire puissance de ces histoires particulières a été méticuleusement archivée. Un site Web donne les principales informations en anglais ; en coréen, toutes les vidéos sont soigneusement documentées avec la liste des personnes présentées et la vidéo elle-même, stockée sur Youtube ; une chaîne Youtube propose une sélection de séquences avec sous-titres anglais. Des centaines d'heures, des milliers d'émotions bouleversantes, en libre service à tout instant.

Ces archives ont été inscrites à l'Unesco dans la catégorie « Mémoire du monde », au motif qu'il a « attiré l'attention en Corée et dans le monde sur la profondeur des blessures laissées par la Guerre froide sur les individus ».

Un tel monument illustre la puissance de la télévision qui a pu réunir des milliers de familles séparées depuis plus de trente ans.

Et pourtant cette puissance a quelque chose de dérisoire : aujourd'hui, la télévision serait inutile, car si une telle guerre séparaient des proches, ils se retrouveraient quelques heures ou quelques jours après. Un simple accès à Internet, au mail, aux réseaux sociaux garantirait les retrouvailles. Décidément quelque chose d'essentiel s'est vraiment passé au milieu des années 1990 avec l'arrivée d'Internet dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas fini d'en mesurer les conséquences.

Publié par thbz le 30 mai 2023

(lien permanent)

| Commentaires (1)

Vous pouvez accéder aux notes plus anciennes par le classement thématique :

ou par le classement chronologique :